Der Weg ins Jahr 2075: Die positive Geschichte der globalen Alterung

- Lesezeichen für Artikel anlegen

- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren

- Artikel per Mail weiterleiten

- Artikel auf X teilen

- Artikel auf WhatsApp teilen

- Ausdrucken oder als PDF speichern

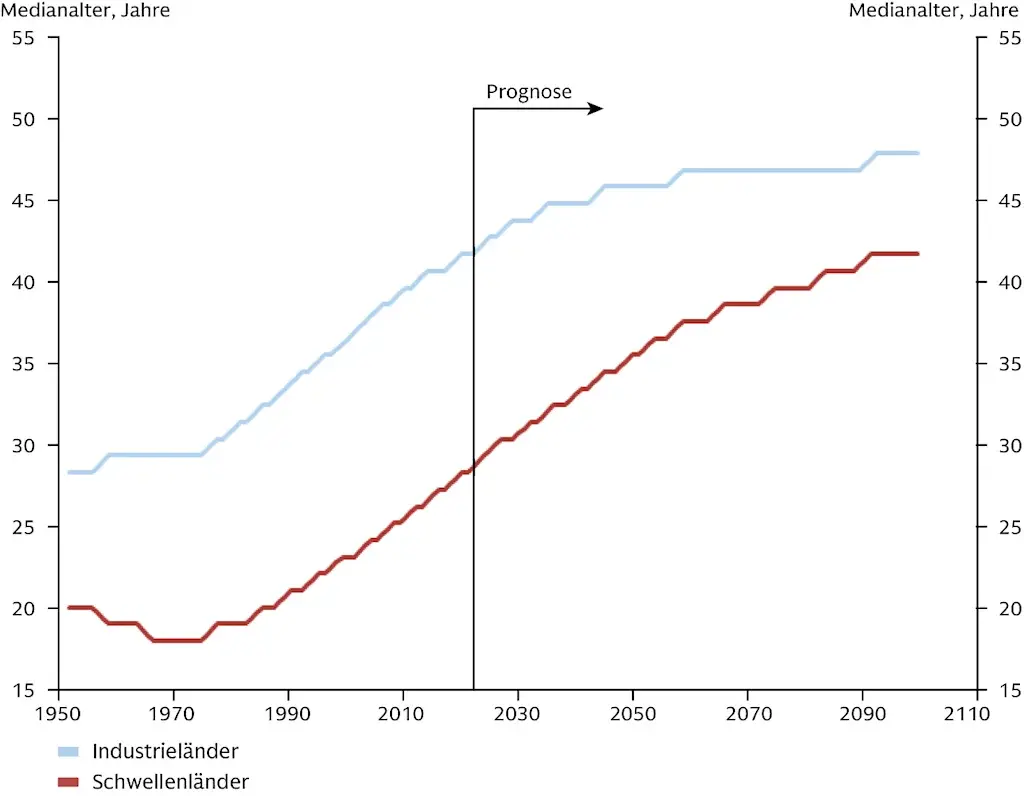

In den letzten 50 Jahren (seit 1975) ist das Durchschnittsalter in den Industrieländern von 30 auf 43 Jahre und in den Emerging Markets von 19 auf 30 Jahre gestiegen. Für die nächsten 50 Jahre (bis 2075) prognostizieren die Vereinten Nationen, dass das Durchschnittsalter 47 bzw. 40 Jahre erreichen wird. Wie sich die Alterung auf die langfristigen Wirtschaftsaussichten auswirken wird, ist ein wichtiges Kriterium bei den Prognosen für die Weltwirtschaft bis 2075.

Die Alterung der Weltbevölkerung ist eine Folge von zwei miteinander einhergehenden demographischen Entwicklungen:

1. Erhöhte Lebenserwartung

Die Menschen leben länger und gesünder. In den letzten 50 Jahren ist die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit von 62 auf 75 Jahre gestiegen, wobei die Industrieländer einen Anstieg von 72 auf 82 Jahre, die Schwellenländer einen Anstieg von 58 auf 73 Jahre verzeichneten.

Die Lebenserwartung an der „Langlebigkeitsgrenze“ folgt seit mehr als 150 Jahren einem weitgehend linearen Trend – sie steigt um etwa 0,25 Jahre pro Jahr, gemessen an dem Land mit der jeweils höchsten Lebenserwartung zu verschiedenen Zeitpunkten. Dieser Trend hat die Vorhersagen über eine mögliche Obergrenze für die menschliche Lebenserwartung kontinuierlich übertroffen. Die durchschnittliche weltweite Lebenserwartung ist etwas schneller gestiegen – seit 1950 um 0,32 Jahre pro Jahr –, was darauf zurückzuführen ist, dass sie sich im Laufe der Zeit der jeweils aktuellen Langlebigkeitsgrenze annähert.

Abb. 1: Durchschnittsalter Industrieländer und Schwellenländer

In den letzten 50 Jahren ist das Durchschnittsalter in den entwickelten Volkswirtschaften von 30 auf 43 Jahre und in den Schwellenländern von 19 auf 30 Jahre gestiegen. Das Medianalter besagt, dass 50 Prozent der Bevölkerung darüber, 50 Prozent darunter liegen.

Quelle: Vereinte Nationen, Goldman Sachs Global Investment Research

Wenn wir feststellen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den entwickelten Volkswirtschaften derzeit 82 Jahre beträgt, so bedeutet dies im Wesentlichen, dass eine Person, die vor 82 Jahren im Jahr 1943 geboren wurde, im Durchschnitt 82 Jahre alt werden würde. Im Jahr 1943 lag die offizielle Lebenserwartung in den entwickelten Volkswirtschaften jedoch 21 Jahre niedriger als heute, nämlich bei nur 61 Jahren. Nur die Zeit wird zeigen, wie lange ein Mensch, der heute in der westlichen Welt geboren wird, durchschnittlich leben wird. In einem nicht unwahrscheinlichen Best-Case-Szenario würde die heute geborene Person im Durchschnitt 110 Jahre alt werden und nicht 82 Jahre.

70 ist das neue 53

Die Menschen leben nicht nur länger, sondern auch gesünder, und zwar in dem Sinne, dass die Funktionsfähigkeit älterer Menschen mit der Zeit zunimmt. Eine aktuelle Studie des IWF ergab, dass „eine Person, die im Jahr 2022 70 Jahre alt war, im Durchschnitt die gleichen kognitiven Fähigkeiten hat wie ein 53-Jähriger im Jahr 2000“, während die körperliche Gebrechlichkeit eines heute 70-Jährigen der eines 56-Jährigen im Jahr 2000 entspricht.

„Die meisten Studien gehen implizit oder explizit davon aus, dass sich der Anteil unseres Lebens, den wir im ,Alterʻ verbringen, verlängert, während alles andere unverändert bleibt. Eine genauere Beobachtung ergibt jedoch, dass sich die Dauer aller Lebensphasen erweitert, die des jungen und des mittleren Lebensabschnitts und die des Alters.“

Die Tatsache, dass wir nicht nur länger leben, sondern sich auch der Alterungsprozess während unseres gesamten Lebens verlangsamt, weist auf einen wichtigen wirtschaftlichen Aspekt hin. Die meisten Studien über die wirtschaftlichen Folgen des Alterns gehen implizit oder explizit davon aus, dass sich durch den Anstieg der Lebenserwartung der Anteil unseres Lebens, den wir im „Alter“ verbringen, verlängert, während alles andere unverändert bleibt. Eine Folge dieser Annahme ist, dass zum Beispiel die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, die auf „alte Menschen“ zugeschnitten sind, steigen wird. Eine genauere Beobachtung ergibt jedoch, dass sich die Dauer aller Lebensphasen erweitert, die des jungen und des mittleren Lebensabschnitts und die des Alters, was die Verschiebung hin zu Produkten und Dienstleistungen für Alte relativieren würde.

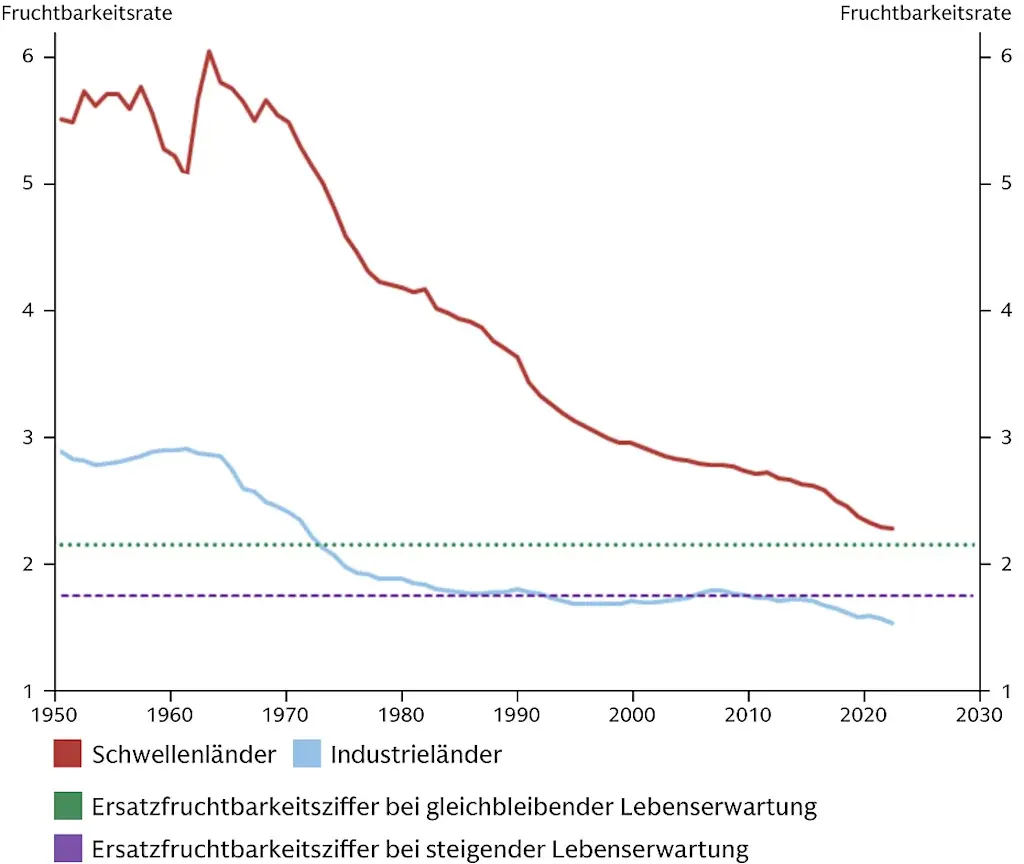

2. Sinkende Fertilität

Die zweite wichtige demographische Entwicklung, die die Bevölkerungsalterung vorantreibt, ist die sinkende Fruchtbarkeit. Die weltweite Fruchtbarkeitsrate – die geschätzte Anzahl der Geburten, die eine Frau im Laufe ihres Lebens auf der Grundlage der aktuellen Geburtenraten haben wird – erreichte 1963 einen Höchststand von 5,4, sank 1975 auf 4,1 und liegt derzeit bei 2,1 Geburten. Die weltweite Fruchtbarkeit ist in den letzten fünf bis zehn Jahren schneller gesunken als von der UNO prognostiziert, was eine Revision der prognostizierten Fruchtbarkeitsraten zur Folge hatte. Entgegen der landläufigen Meinung findet der stärkste Rückgang der Fruchtbarkeit in relativ armen Ländern statt, in denen die Geburtenraten am höchsten sind.

Die derzeitige globale Fruchtbarkeitsziffer von 2,1 entspricht der allgemein zugrundegelegten Ersatzfruchtbarkeitsziffer, die für eine langfristige Bevölkerungsstabilität erforderlich ist. Wie bei den Standarddaten zur Lebenserwartung wird bei dieser Berechnung jedoch davon ausgegangen, dass die Sterblichkeitsraten auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Steigt hingegen die Lebenserwartung im Laufe der Zeit, ist die Fruchtbarkeitsrate, die erforderlich ist, um die Zahl der Geburten mit der Zahl der Sterbefälle auszugleichen, deutlich niedriger.

Abb. 2: Globale Entwicklung der Fertilitätsrate

Die weltweite Fruchtbarkeitsrate erreichte 1963 einen Höchststand von 5,4, sank 1975 auf 4,1 und liegt derzeit bei 2,1 Geburten. Der stärkste Rückgang der Fruchtbarkeit findet in relativ armen Ländern statt, in denen die Geburtenraten zu den höchsten der Welt zählen.

Quelle: Vereinte Nationen, Goldman Sachs Global Investment Research

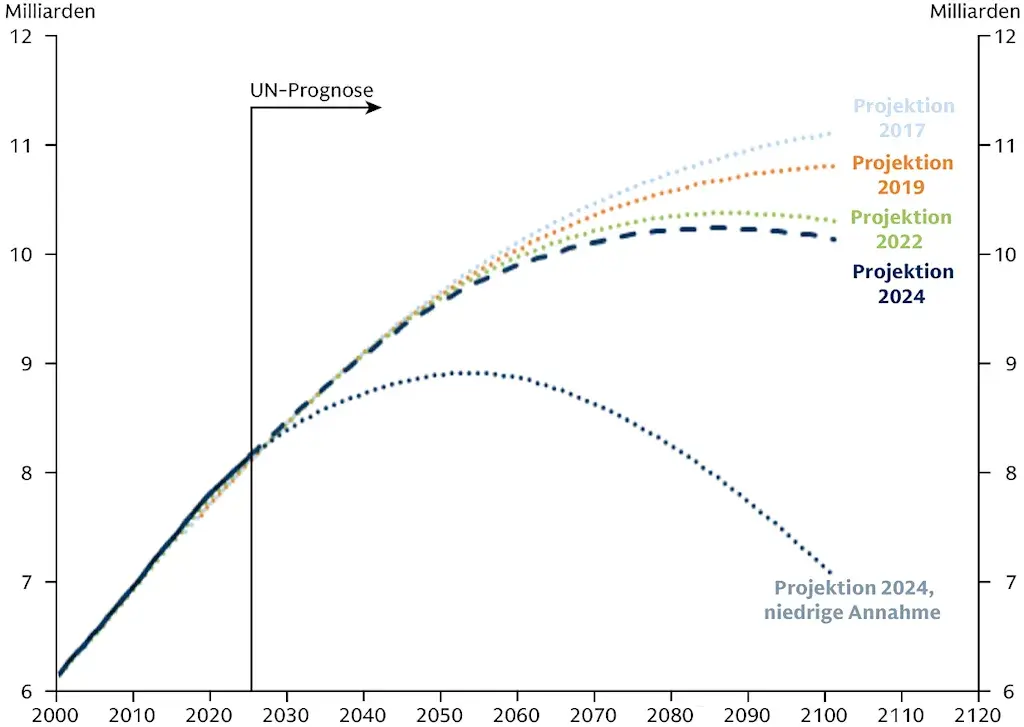

Infolge der Abwärtskorrekturen bei der prognostizierten Fruchtbarkeit – und trotz der ausgleichenden positiven Überraschungen bei der prognostizierten Lebenserwartung – haben die Vereinten Nationen begonnen, ihre Prognosen für den Höchststand der Weltbevölkerung zu senken. Im Jahr 2017 ging die UN davon aus, dass die Weltbevölkerung von derzeit 8,2 Milliarden bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf über 11 Milliarden Menschen ansteigen wird und dass sie sich weiterhin in einem Aufwärtstrend befindet. In ihren jüngsten Prognosen gehen die Vereinten Nationen nun davon aus, dass die Weltbevölkerung in etwa 50 Jahren ihren Höchststand bei 10,3 Milliarden erreichen wird.

Dieser Aspekt sollte hervorgehoben werden. Trotz des Rückgangs der Geburtenrate wird die Weltbevölkerung den Prognosen zufolge gegenüber dem derzeitigen Stand noch immer erheblich ansteigen, und zwar in den nächsten 50 Jahren. Selbst im Szenario der Vereinten Nationen für eine niedrige Geburtenrate – bei dem davon ausgegangen wird, dass die Geburtenraten gegenüber dem heutigen Stand deutlicher sinken – wird die Weltbevölkerung voraussichtlich noch weitere 25 Jahre wachsen und etwa 2050 ihren Höchststand bei rund 9 Milliarden Menschen erreichen.

Abb. 3: Prognostiziertes Bevölkerungswachstum weltweit bis 2100

In ihren jüngsten Prognosen von 2024 gehen die Vereinten Nationen davon aus, dass die Weltbevölkerung in etwa 50 Jahren ihren Höchststand bei 10,3 Milliarden Menschen erreichen wird. In einer UN-Projektion, in der davon ausgegangen wird, dass die Geburtenraten deutlicher sinken, wird die Weltbevölkerung noch weitere 25 Jahre wachsen und etwa 2050 ihren Höchststand bei rund 9 Milliarden Menschen erreichen.

Quelle: Vereinte Nationen, Goldman Sachs Global Investment Research

Unabhängig davon, ob man die Auswirkungen des weltweiten Geburtenrückgangs als positive Entwicklung betrachtet oder nicht, ändert dies nichts an den Herausforderungen, denen sich Länder mit extrem niedrigen Geburtenraten (wie Teile Asiens und Osteuropas) oder extrem hohen Geburtenraten (wie Teile Afrikas südlich der Sahara) gegenübersehen. Die internationale Migration kann zur Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen beitragen, die sich aus den länderübergreifenden Fertilitätsunterschieden ergeben, stößt aber zunehmend auf politischen Widerstand.

Eine globale "demographische Zeitbombe"

Welchen Effekt wird das rückläufige Bevölkerungswachstum für die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts haben? Vereinfacht ausgedrückt, ist das BIP ein Produkt aus der Zahl der Erwerbstätigen und der von ihnen erbrachten Leistung. Wenn also die Wachstumsrate der Bevölkerungszahl sinkt, geht auch die Wachstumsrate des BIP zurück. Das weltweite Bevölkerungswachstum erreichte vor 50 Jahren einen Höchststand von etwa 2 Prozent pro Jahr, liegt derzeit bei 1 Prozent pro Jahr und wird in den nächsten 50 Jahren voraussichtlich auf null sinken. Die Verlangsamung des Bevölkerungswachstums hat also zu einem langsameren BIP-Wachstum beigetragen und wird dies auch noch einige Zeit tun.

Die Politik konzentriert sich jedoch in der Regel auf die Maximierung des BIP pro Person und nicht auf das Gesamt-BIP – da BIP-Unterschiede aufgrund der Bevölkerungszahl allein in der Regel als neutral für den wirtschaftlichen Wohlstand angesehen werden. Die Hauptsorge hinsichtlich der Bevölkerungsalterung besteht darin, dass eine alternde Bevölkerung zu einem Rückgang der „Erwerbsquote“ (des Anteils der Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) führen wird, da mehr Menschen das Rentenalter erreichen, was letztlich zu einem Rückgang der Gesamtbeschäftigungsquote und des BIP pro Person führen wird.

Die Erwerbsquote in den entwickelten Volkswirtschaften ist bereits deutlich zurückgegangen. Von 1985 bis Anfang der 2000er Jahre lag sie bei fast 67 Prozent, ist seitdem aber auf 63 Prozent gesunken und wird den Prognosen zufolge bis 2075 auf 57 Prozent fallen. Wenn man davon ausgeht, dass die Beschäftigung im Verhältnis eins zu eins mit der Entwicklung der Erwerbsquote steigt und fällt, dürfte der bisherige Rückgang der Erwerbsquote die Beschäftigung und das Pro-Kopf-BIP seit 2000 bereits um 6 Prozent gesenkt haben. Sie könnte die Beschäftigung und das Pro-Kopf-BIP in den nächsten 50 Jahren um weitere 10 Prozent senken (was einem Rückgang von der Spitze bis zur Sohle um 15 Prozent entspricht).

„Die weltweite Fruchtbarkeit ist in den letzten fünf bis zehn Jahren schneller gesunken als von der UNO prognostiziert, was eine Revision der prognostizierten Fruchtbarkeitsraten nach sich zog. Dabei findet entgegen der landläufigen Meinung der stärkste Rückgang in relativ armen Ländern statt, in denen die Geburtenraten zu den höchsten gehören.“

In den Schwellenländern nähert sich der Bevölkerungsanteil der 15- bis 64-Jährigen derzeit seinem prognostizierten Höchststand von 66 Prozent; er wird in den nächsten 50 Jahren voraussichtlich auf 61 Prozent sinken. Dies bedeutet, dass sich die Schwellenländer als Gruppe derzeit an einem sogenannten „demographischen Wendepunkt“ befinden, der den Übergang von der demographischen Dividende zum demographischen Hemmnis markiert.

„Entschärfung der Zeitbombe“ durch Verlängerung der Lebensarbeitszeit

Das direkteste Mittel, um die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf die Beschäftigungsquoten der Gesamtbevölkerung auszugleichen, besteht darin, dass die Menschen ihre Lebensarbeitszeit im Verhältnis zu ihrer biologischen Lebensdauer verlängern. Wenn die Gesamtbeschäftigungsquoten zurückgehen, weil der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sinkt, kann dies durch eine Verlängerung der effektiven Lebensarbeitszeit ausgeglichen werden. Angesichts der sich ständig verändernden altersspezifischen Beschäftigungsquoten erscheint die übliche Annahme, dass die Beschäftigungsquoten trotz aller anderen Veränderungen eins zu eins mit der Entwicklung des Anteils der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter steigen und fallen werden, unangemessen pessimistisch.

Wie groß muss die Anpassung der Lebensarbeitszeit sein, um die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf die Gesamtbeschäftigungsquoten auszugleichen? In den entwickelten Volkswirtschaften wäre eine Verlängerung der durchschnittlichen effektiven Lebensarbeitszeit zwischen 2000 und 2075 um 15 Prozent erforderlich, um die Auswirkungen des Rückgangs der Erwerbsquote von der Spitze (67 Prozent) zur Talsohle (57 Prozent) auszugleichen.

Würden die Schwellenwerte für die Erwerbsquote (15 bis 64 Jahre) direkt dem tatsächlichen Erwerbsleben der Menschen entsprechen – d.h. ein jeder würde im Alter von 15 Jahren zu arbeiten beginnen und im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand gehen –, dann würde dies eine Verlängerung des Erwerbslebens um 7,5 Jahre und eine Anhebung des Rentenalters auf 72,5 Jahre erfordern.

In der Realität treten die Menschen jedoch in der Regel später als mit 15 Jahren ins Erwerbsleben ein (in der Regel, weil sie sich noch in der Ausbildung befinden) und gehen im Durchschnitt vor dem Alter von 65 Jahren in den Ruhestand. Folglich ist die durchschnittliche effektive Lebensarbeitszeit deutlich kürzer als 50 Jahre, was bedeutet, dass auch die erforderliche Verlängerung der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit (gemessen in Jahren) entsprechend geringer ausfällt.

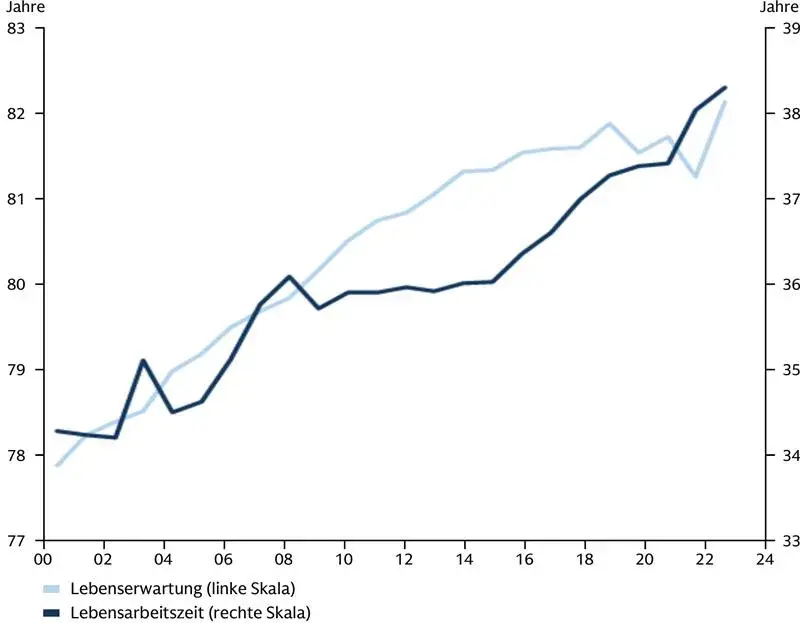

Die gute Nachricht: Wir arbeiten bereits länger

Anhand einer von Eurostat für die EU-Länder angewandten Methodik haben die Ökonomen von Goldman Sachs für 32 entwickelte und 32 Schwellen-Volkswirtschaften Schätzungen der durchschnittlichen effektiven Lebensarbeitszeit berechnet, also der durchschnittlichen Zeit der aktiven Teilnahme am Arbeitsmarkt entweder als Beschäftigte oder als Arbeitssuchende. Im Jahr 2000 – als die Erwerbsquote in den entwickelten Ländern ihren Höchststand erreichte – lag die durchschnittliche effektive Lebensarbeitszeit bei etwas über 34 Jahren. Dies bedeutet, dass die effektive Lebensarbeitszeit zwischen 2000 und 2075 lediglich um fünf Jahre steigen müsste, um die Auswirkungen der sinkenden Erwerbsquoten auf die Beschäftigungsquoten der Gesamtbevölkerung in diesem Zeitraum vollständig auszugleichen.

Abb. 4: Durchschnittliche effektive Lebensarbeitszeit in den Industrieländern

Die durchschnittliche Lebenarbeitszeit hat sich seit dem Jahr 2000 um vier Jahre von 34 auf 38 Jahre verlängert. Ursache ist nicht nur die gestiegene Lebenserwartung, auch die erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen nach der Geburt eines Kindes trägt zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit bei.

Quelle: Internationale Arbeitsorgansation (ILO), Goldman Sachs Global Investment Research

Erfreulicherweise ist der Übergang zu einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit bereits in vollem Gange. Seit dem Jahr 2000 hat sich die durchschnittliche Lebensarbeitszeit um vier Jahre verlängert (von 34 auf 38 Jahre), was dazu führt, dass trotz der höheren Lebenserwartung und der sinkenden Erwerbsquote der durchschnittliche Anteil der Lebenszeit mit einer aktiven Teilnahme am Arbeitsmarkt sogar gestiegen ist.

Dieser Trend zeigt kaum Anzeichen einer Abschwächung und findet auch in Ländern mit minimalen Änderungen der Rentengesetze statt. Tatsächlich besteht in den einzelnen Ländern ein stärkerer Zusammenhang zwischen den Veränderungen der effektiven Lebensarbeitszeit und der Lebenserwartung als zwischen den Veränderungen der effektiven Lebensarbeitszeit und der Anhebung des offiziellen Renten- oder Pensionsalters. Die Anhebung des offiziellen Renteneintrittsalters kann zwar dazu beitragen, die fiskalischen Herausforderungen der staatlichen Renten in einer Zeit steigender Lebenserwartung zu bewältigen, scheint aber keine wesentliche Voraussetzung dafür zu sein, dass die Menschen ihr Arbeitsleben verlängern.

Nicht die gesamte Verlängerung der effektiven Lebensarbeitszeit ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Lebenserwartung. Insbesondere die Verringerung des Rückgangs der Erwerbsbeteiligung von Frauen nach der Geburt eines Kindes trägt in vielen Volkswirtschaften zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit von Frauen bei. Diese Veränderung ist zwar keine direkte Reaktion auf die Überalterung, hat aber dazu beigetragen, deren Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung und die Beschäftigung abzuschwächen. Weniger positiv ist, dass der Anstieg der Frauenerwerbsbeteiligung einen einmaligen Schub für die Gesamterwerbsquoten darstellt, der wieder verschwindet, sobald die Kluft zwischen Männern und Frauen einen neuen Gleichgewichtszustand erreicht hat. Eine Reihe von entwickelten Volkswirtschaften scheint diesen Punkt bereits erreicht zu haben. Die Kluft zwischen Männern und Frauen in den USA hat sich von den 1960er bis zu den 1990er Jahren rasch verringert, ist aber seitdem weitgehend stabil geblieben. Dennoch gibt es in einigen entwickelten Marktwirtschaften wie Japan und Südeuropa sowie in den meisten Schwellenländern noch Potenzial für weitere Zuwächse bei der Frauenbeschäftigung.

Ein weiterer wichtiger säkularer Trend, der zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit beiträgt, ist der Rückgang des Anteils der Bevölkerung, der in manuellen Tätigkeiten beschäftigt ist. Der Vorruhestand konzentriert sich in der Regel auf körperlich anstrengendere Berufe. Da die Zahl solcher Arbeitsplätze weiter abnimmt, wird auch der Bedarf an Vorruhestandsregelungen zurückgehen.

Der Trend zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit hat die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf die Beschäftigung in den entwickelten Volkswirtschaften mehr als ausgeglichen, sodass der Anteil der Beschäftigung an der Gesamtbevölkerung seit 2000 ebenfalls deutlich gestiegen ist, obwohl die Erwerbsquote in diesem Zeitraum deutlich gesunken ist.

Wir sehen gut aus für unser Alter, ...

Die Erwerbsquote in den entwickelten Volkswirtschaften hat vor dem Jahr 2000 ihren Höchststand erreicht, und der demographische Übergang zu niedrigeren Erwerbsquoten ist nun fast zur Hälfte vollzogen. Bei der Einschätzung der Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf die Beschäftigungs- und Abhängigkeitsquoten (Verhältnis zwischen Bevölkerungsanteil im erwerbsfähigen Alter einerseits und den Nichtbeschäftigten in einer Volkswirtschaft andererseits) ist es vielleicht an der Zeit, dass die Wirtschaftswissenschaftler ihre Ansichten neu bewerten (Mark-to-Market). Trotz des starken Rückgangs der Erwerbsquoten in den Industrieländern, der bereits stattgefunden hat, sind deren Abhängigkeitsquoten sogar gesunken. Der Trend zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung.

... aber es gibt weitere Herausforderungen

Aus der Alterung der Bevölkerung ergeben sich weitere Herausforderungen. Überall auf der Welt beansprucht die Gesundheitsversorgung einen zunehmenden Anteil unseres Einkommens, eine Entwicklung, die sowohl die steigenden Gesundheitskosten mit zunehmendem Alter als auch die Tatsache widerspiegelt, dass die Bevölkerung in Ländern mit steigendem Einkommen bereit ist, einen größeren Teil ihres Einkommens für ein längeres und gesünderes Leben auszugeben.

Auf der positiven Seite gibt es weitere potenzielle Veränderungen: Technologisch bedingte Produktivitätssteigerungen (insbesondere durch künstliche Intelligenz) könnten das Pro-Kopf-BIP erhöhen, während Verbesserungen in der Robotik besonders in der Altenpflege von Vorteil sein könnten. Was die Auswirkungen der Alterung auf die Beschäftigung, die Abhängigkeitsquoten und das Pro-Kopf-BIP betrifft, sind die Fortschritte jedoch bereits ermutigend. Übergänge sind oft schwer zu bewältigen, aber dieser Übergang ist einer, den wir derzeit gut bewältigen.

Aktuelle Analysen und Trends aus dem Finanzsektor findest Du auch im kostenlosen KnowHow-Magazin von Goldman Sachs unter www.gs.de

Dieser Artikel wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung einer Goldman Sachs-Einheit für den Empfänger dar, und Goldman Sachs erteilt weder durch diesen Artikel noch für den Empfänger eine Finanz-, Wirtschafts-, Rechts-, Anlage-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung. Weder Goldman Sachs noch eines seiner verbundenen Unternehmen gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Artikel enthaltenen Aussagen oder Informationen, und jegliche Haftung (einschließlich in Bezug auf direkte, indirekte oder Folgeschäden) wird ausdrücklich abgelehnt.

Quelle: Dieser Beitrag basiert auf dem Report „Global Economics Analyst – The Path to 2075: The Positive Story of Global Aging“, der am 27. Mai 2025 auf www.goldmansachs.com im Bereich Insights/Reports veröffentlicht wurde. Bitte beachte, dass die darin getroffenen Aussagen keine Anlageempfehlungen darstellen.

Keine Kommentare

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.