ELLIOTT-WELLEN einfach erklärt: Analyse, Regeln & Kritik

- Lesezeichen für Artikel anlegen

- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren

- Artikel per Mail weiterleiten

- Artikel auf X teilen

- Artikel auf WhatsApp teilen

- Ausdrucken oder als PDF speichern

Die Börse: Chaos und Zufall? Oder etwa doch nicht? Etliche Marktakteure sind überzeugt: Hinter dem Kurs-Wirrwarr verbirgt sich ein Rhythmus, eine grundlegende Struktur, eine Art Code, den man knacken kann. Die Elliott-Wellen-Theorie ist vor fast 100 Jahren angetreten, die Geheimnisse dieses Bauplans zu entschlüsseln.

Du hast Interesse Dich mit einem der spannendsten und umfassendsten Themen im Rahmen der Charttechnik zu beschäftigen? Wir stellen Dir im Folgenden auf stock3 die Elliott-Wellen-Theorie auf Einsteiger-Level vor, die Dir zu besseren Investments verhelfen und Dich im aktiven Trading auf das nächste Level heben kann. Wir, das Expertenteam von stock3, unterstützen Dich dabei, die Methoden und Techniken dieser Theorie zur Marktanalyse zu verstehen und danach zu handeln. Dieser Artikel liefert Dir das Theorie-Fundament, veranschaulicht die Grundprinzipien, gibt praktische Beispiele, hilfreiche Tipps (Elliott-Wellen-Hacks), enthält eine große FAQ-Sektion und vieles mehr!

Elliott-Wellen-Analyse - Zwischen Marktlogik, Marktrhythmus und menschlichem Verhalten

Die Elliott-Wellen-Theorie - eine Einleitung

Wer sich intensiv mit der Analyse von Kursbewegungen beschäftigt, stößt früher oder später auf die Elliott-Wellen-Theorie – ein Konzept und großes Teilgebiet der charttechnischen Analyse, das ebenso faszinierend wie herausfordernd ist.

Im Gegensatz zu rein technischen Signalen basiert diese Theorie auf einem tiefen Verständnis für menschliches Verhalten und kollektiver Psychologie.

Sie geht davon aus, dass Märkte nicht zufällig schwanken, sondern sich in wiederkehrenden, fortlaufenden und letztlich zusammenhängenden Mustern und Strukturen bewegen.

Diese sogenannten Impuls- und Korrekturwellen sind die Bausteine der Märkte. Von der kleinsten Intraday-Bewegung bis zum langfristigen Trend wechseln sie sich im Zeitverlauf ab und werden nicht nur durch rationale Prozesse und nüchterne Investment-Logiken, sondern insbesondere durch Entscheidungen unter Einfluss von Emotionen wie Euphorie, Angst oder Gier geformt.

Ursprung dieser Einschätzung ist die intensive Chartbeobachtung. Im Chart verbinden sich viele dieser Aspekte und treffen mit Gewinnerwartung, Verlustvermeidung und vielen weiteren Entscheidungsursachen zusammen.

Denn neben der (Massen-)Psychologie gibt es für die Kursentwicklung eine schier endlose Zahl an rationalen, irrationalen, strukturellen, automatisierten oder indirekten Einflussfaktoren bzw. Ursachen für Kauf- und Verkaufsentscheidungen.

Diese gesamte „Melange“ bestimmt den Kursverlauf, aus dem die Elliott-Wellen-Theorie ihre Hypothesen und Methoden ableitet und im Chart sichtbar macht.

Die Kernthese ist dabei, dass sich Märkte in auf- und absteigenden Wellenzyklen bewegen, die nach einer Reihe ähnlicher und dennoch sehr vielfältiger Verlaufsmustern aufgebaut sind. Diese Zyklen entstehen in den Tiefen des Orderbuchs, an dem ganz konkret Angebot und Nachfrage kontinuierlich zusammengeführt und somit Preisbildungsprozesse eingeleitet werden, die sich langsam aufschaukeln und am Ende bis in die größten Zeitebenen hineinwirken.

Die intensive Erforschung des „Bauplans der Märkte“ bietet Anlegern und Tradern einen unschätzbaren Vorteil: Die Elliott-Wellen-Theorie (EW) ist ein mächtiges Werkzeug, um diese sich abwechselnden Marktphasen und -strukturen zu erkennen, Trends frühzeitig zu identifizieren und mögliche Wendepunkte im Kursverlauf abzuschätzen.

Sie hat dafür zur Unterscheidung der charakteristischen Teilabschnitte ein Vokabular entwickelt, um Trendphasen und Korrekturen, sowie die Arten von Trends (Impulse) und Varianten von Korrekturen (Flat, ZigZag, Triangle u.v.m.) einzuteilen und somit leichter voneinander abzugrenzen.

Dabei ist die Methode nicht auf bestimmte Märkte oder Zeitebenen beschränkt: Ob Aktien, Indizes, Rohstoffe, Forex oder Kryptowährungen, ob Minuten- oder Monatschart – die Wellenlogik lässt sich auf nahezu alle Assetklassen und Zeithorizonte anwenden.

Denn möglicherweise stieß der Namensgeber Ralph Nelson Elliott bei seinen Beobachtungen und jahrelangen Auswertungen der Märkte auf eine Art „universelles Ordnungsprinzip“, das sich in verschiedensten Märkten aufspüren und analysieren lässt.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Achte bei den Basiswerten, die Du mit Elliott Wellen analysieren oder handeln willst, auf eine gewisse Marktkapitalisierung, eine Vielzahl von Marktteilnehmern – also eine solide Handelsfrequenz - und mittleres bis hohes Handelsvolumen. Gerade die großen Indizes, LargeCaps und Forexmärkte sind hier ideal.

Gleichzeitig polarisiert die Theorie: Kritiker bemängeln ihre Subjektivität und Komplexität, während Befürworter sie als ganzheitlichen Analyseansatz schätzen, der über bloße Zahlen und Charts hinausgeht.

Dieser Beitrag beleuchtet die Elliott-Wellen-Theorie in all ihren Facetten: Von den Grundlagen über Regeln, Zählmethodik und Fibonacci-Verhältnisse bis hin zu komplexen Mustern, Anwendungstipps und berechtigter Kritik.

Ganz gleich, ob Du Einsteiger oder erfahrener Trader bist – dieser Leitfaden bietet Dir einen fundierten Einblick in die Welt der Elliott-Wellen und zeigt Dir, wie Du dieses Analyseinstrument gezielt im Trading- und Investment-Alltag einsetzen kannst.

Wer sich intensiv mit den Regeln, der Zählmethodik und den zugrunde liegenden Mustern befasst, kann wertvolle Erkenntnisse für den eigenen Analyseprozess ziehen.

Unsere stock3-Experten, wie z.B. der erfahrene Trader und Analyst Sven Weisenhaus, unterstützen Dich in Deinem Lernprozess und liefern regelmäßig auch Chartanalysen, die sich stark an der Elliott-Wellen-Analyse orientieren.

Die Elliott-Wellen-Theorie ist eine detaillierte Regelsammlung und ein umfassender Kriterienkatalog zur Analyse des Aufbaus und zur Untersuchung der aktuellen, wie künftigen Abfolge von Kursbewegungen. Dabei hat die Struktur des Verlaufs in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Verlaufsoptionen in der Zukunft.

„Elliott Wellen in einem Satz? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, aber der Rahmen ist gesteckt.“ (Thomas May, stock3.com)

Ursprung & Grundidee der Elliott-Wellen-Theorie

Die Wurzeln der Elliott-Wellen-Theorie reichen zurück in die 1930er Jahre. Der amerikanische Buchhalter und Wirtschaftstheoretiker Ralph Nelson Elliott (1871 - 1948) entwickelte das Konzept, nachdem er in zahlreichen, jahrelangen intensiven Marktbeobachtungen ein verblüffendes Muster entdeckt hatte:

Kursentwicklungen an den Finanzmärkten verlaufen nicht chaotisch oder rein zufällig, sondern folgen einer inneren Ordnung, die sich in wiederholenden Bewegungen ausdrückt. Auch wenn Kursbewegungen oft erratisch wirken, erkannte Elliott ein zugrundeliegendes Prinzip, das sich analysieren und systematisch beschreiben lässt.

Inspiriert von natürlichen Rhythmen – etwa Gezeiten, Jahreszeiten oder biologischen Zyklen – erkannte Elliott, dass auch Finanzmärkte zyklischen Gesetzmäßigkeiten unterliegen, die aus seiner Sicht auf der kollektiven Psychologie der Marktteilnehmer basieren.

Kritisch kann man hier anmerken: Nachdem es eine Vielzahl von Ursachen für Handlungsentscheidungen gibt (nicht zuletzt den Kursverlauf selbst), hat er diesen Erklärungsansatz der Massenpsychologie möglicherweise etwas zu stark in den Vordergrund gerückt. Da Elliott seine Beobachtungen aber an Charts (und in völlig unterschiedlichen Märkten) machte, rüttelt die Frage, ob er mit dem Psychologie-Argument recht hatte oder falsch lag, nicht an der Qualität der Aussagen und den Ergebnissen seiner Theorie.

In seinem 1938 zusammen mit dem seinerzeit sehr bekannten Finanzmarktanalysten Charles J. Collins geschriebenen Hauptwerk „The Wave Principle“ fasste er diese Thesen zusammen. Hier flossen die Auswertung von 75 Jahren Finanzmarktdaten - vor allem des US-Aktienmarkts - zusammen. Anschließend widmete er sich erfolgreich dem Management von spekulativen Trading-Fonds und gab seine Theorie in Seminaren weiter.

Elliotts Arbeit fand zunächst wenig Beachtung. Erst durch die Publikation „Elliott Wave Principle“ von A. J. Frost und Robert Prechter in den 1970er Jahren gewann die Theorie breitere Bekanntheit – nicht zuletzt, weil die Autoren damit erfolgreich größere Marktwenden prognostizierten. Anfang der 90er Jahre erweiterte Glenn Neely mit dem Buch „Mastering Elliott Wave“ den Kanon an relevanten Büchern zum Thema und ergänzte die Theorie unter anderem um ein 50seitiges konkretes Regelwerk.

Als weiteren Beleg für die Qualität seiner Arbeit kann man die Tatsache anführen, dass unter anderem die Candlestick-Analyse, die Markttechnik und vor allem die klassische Charttechnik unabhängig von Elliott auf eine ganze Reihe vergleichbarer Verlaufsmuster oder Regeln gestoßen sind (Dreiecke, Trendkanal und Flagge, ABC-Korrekturen, das Prinzip des „Measuring Move“, Kursziele von Wendemustern, die Candlestick-Pattern „Mat Hold“ und „Rising Three Methods“ etc.). Viele dieser Erkenntnisse werden wir in den folgenden Kapiteln genauer kennenlernen.

Heute gehört die Elliott-Wellen-Theorie zum festen Repertoire vieler Charttechniker, wird aber auch immer wieder kritisch diskutiert – insbesondere wegen ihrer Interpretationsspielräume bei der Wellenzählung.

Wellen statt zufälliger Bewegungen

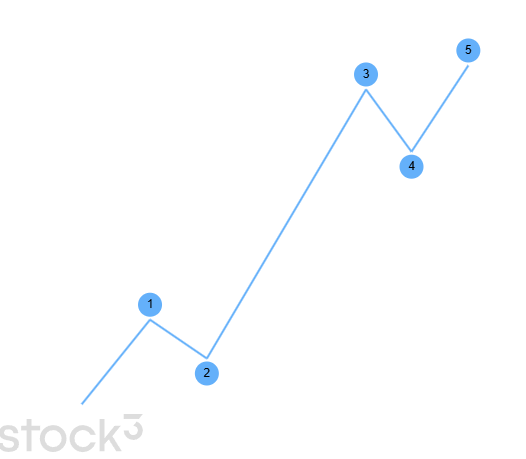

Im Zentrum der Theorie steht die Beobachtung, dass sich die Kurse in einer „ewigen“ Abfolge aus Impuls und Korrektur, aus typischerweise fünf Wellen in Trendrichtung und drei Wellen in Gegenrichtung bewegen – ein Prinzip, das später als „5-3-Struktur“ bekannt wurde und hier noch ausführlich besprochen wird.

Diese Wellen sind laut Elliott nicht nur einfache Bewegungen im Chart, sondern u.a. Ausdruck massenpsychologischer Kräfte: Euphorie treibt die Kurse in die Höhe, Unsicherheit und Angst führen zu Rücksetzern. Dabei bilden sich Impulswellen, wenn der Markt von Optimismus getragen wird oder in sich selbst verstärkenden Momentumphasen steckt. Und es bilden sich Korrekturwellen, wenn sich die Stimmung eintrübt oder aufgrund starker Zuwächse beispielsweise Gewinnmitnahmen für temporär höheres Angebot sorgen.

Vorab: Grundsätzlich steht am Anfang der Impuls als Taktgeber. Langfristige Aufwärtstrends - wie sie z.B. beim Dow Jones Index seit über 100 Jahren zu sehen - sind auf sehr großen Zeitebenen typisch für die Kapitalmärkte. Das besondere an Impulsen ist ihre hohe Dynamik und teilweise exponentielle Steigung (Stichwort: Kursrally).

Korrekturen sind dagegen tendenziell seitwärts laufende, gegen den Haupttrend gerichtete Unterbrechungsphasen im Rahmen des übergeordneten Anstiegs.

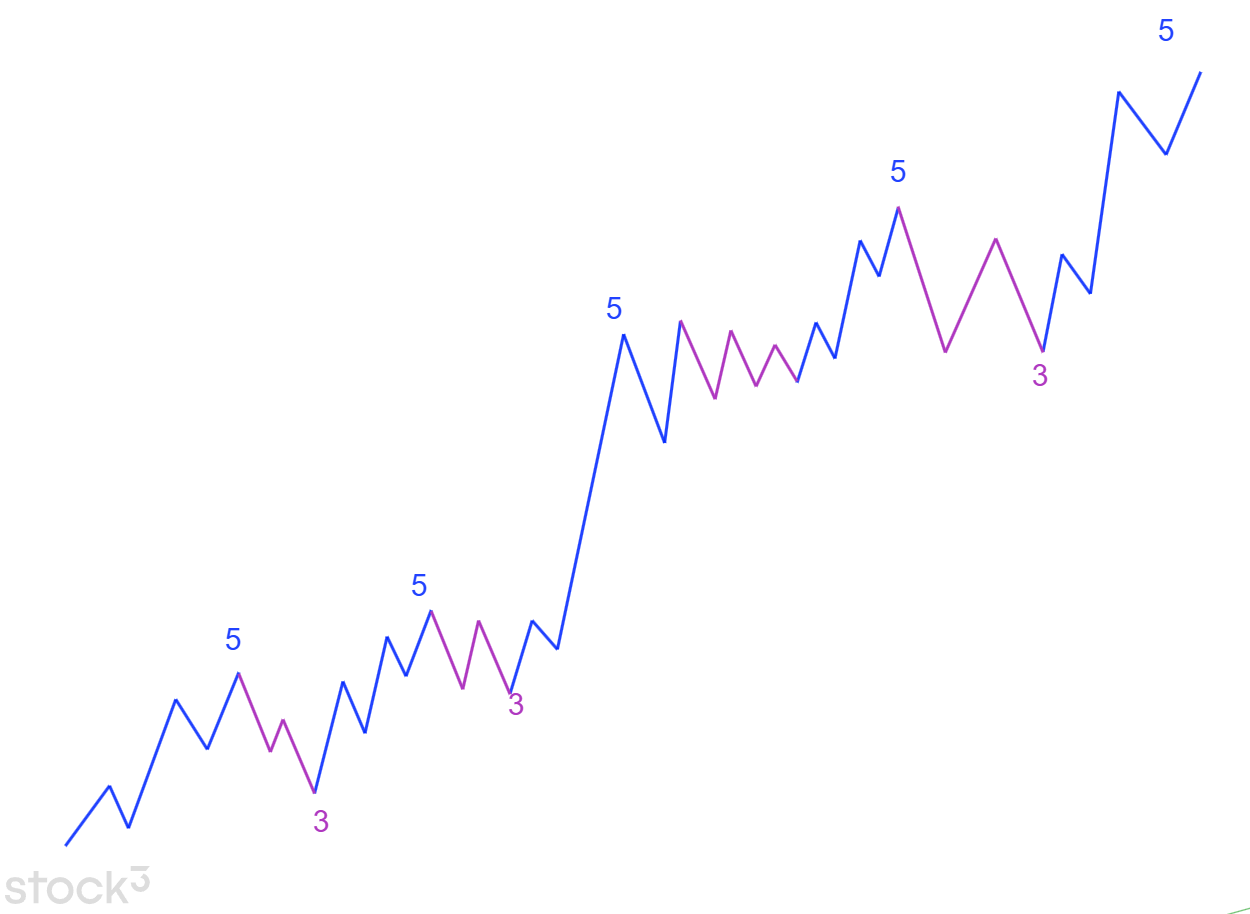

Die Grundstruktur von Marktbewegungen wird in der Elliott-Wellen-Theorie als Abfolge selbstähnlicher, aufeinander preislich wie zeitlich aufbauender „Streckenabschnitte“ beschrieben

Damit ist grundsätzlich eine Struktur gemeint, die sich in ihrer Form auf verschiedenen Zeitebenen selbst wiederholt oder in ihrer Gestalt ähnelt. Jede Welle (Bewegung an den Finanzmärkten) lässt sich in kleinere Wellen unterteilen, die innerhalb der gleichen Trendrichtung aus einer Gruppe einander wiederum ähnlicher Strukturen gebildet wird.

Dabei folgt der Aufbau vergleichbar der atomaren Struktur von Materie: Vom Kleinsten bis ins Größte setzt sich alles aus den gleichen „Bauteilen“ zusammen (Impuls, Korrektur und ihren jeweiligen Varianten). Lediglich die preisliche und zeitliche Ausdehnung wird zunehmend größer. Statt des Skalenwachstums von Atomen bis zu einem ganzen Objekt oder Organismus, „wächst“ der Chart am Finanzmarkt mit den Strukturen und Mustern der zusammengeführten Orders vom Tick-Chart über den Tageschart bis in den Monatschart.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Mach einfach selbst den Test: Wenn du beispielsweise Charts ohne Zeitachse betrachtest, kannst Du dann erkennen, ob es sich um Stunden- ,Tages- oder Wochendaten handelt? Gibt es in Zeitebenen gravierende Unterschiede in den Verläufen? Nein? Dann bist Du der fraktalen Struktur der Märkte einen großen Schritt nähergekommen.

Aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, Gier und Angst, Kalkül und Impulsivität, Ratio und Bauchentscheidung, Schnellschuss und studienbasiertem Discounted-Cashflow-Verfahren entsteht am Ende ein verschachteltes Kurs-System, dessen Logik sich auf beliebig viele Märkte und Zeitebenen anwenden lässt – vom langfristigen Börsenzyklus bis zur kurzfristigen Minutenbewegung und zurück.

Fassen wir zusammen: Die Erkenntnis, dass an Märkten eine gewisse Form der fraktalen Selbstähnlichkeit vorherrscht und die These, dass der Markt als ein nach bestimmten Regeln wachsendes, komplexes System verstanden werden kann, macht die Elliott-Wellen-Theorie zu einem der umfassendsten und leistungsfähigsten Werkzeuge in der technischen Analyse.

Nirgends sonst wird so umfassend auf die Arten von Vernetzung, Pfadabhängigkeiten, Rückkopplungsschleifen, den ständigen Wandel und die selbstähnliche Struktur im vermeintlichen Chaos Börse eingegangen.

In der Anwendung besticht die Elliott-Wellen-Theorie durch ihren ganzheitlichen Ansatz: Sie kann die Vorgeschichte einer Kursentwicklung „kartografieren“ und daraus die verbleibenden, plausiblen Optionen für die nahe und fernere Zukunft ableiten. Sie definiert Bedingungen, unter denen sich bestimmte aktuelle Kursentwicklungen fortsetzen oder beendet werden können. Zum Dritten kann sie in einigen Konstellationen direkt entsprechende Einstiegssignale oder Wendesignale mit potenziellen Ziel- und sinnvollen Stopmarken liefern.

Der Vorteil für praxisorientierte Anleger und aktive Trader liegt auf der Hand:

Selbst wenn man nicht in die Komplexität der Strukturanalyse abtauchen will (das sogenannte „Counting“, das fortlaufende Zählen und Zusammenfassen der Wellenstruktur), kann man über die Erkenntnisse zur Trendstruktur und Musterbildung, Abfolgen und Gestalt von Impuls und Korrektur, Kurszielermittlungen etc. sehr schnell viele interessante Setups, Signallagen und Handelssituationen kennenlernen, die sich lukrativ traden lassen.

Die Basics der vielfältigen Methoden, den Grundaufbau von Impuls und Korrektur, die interessantesten Signale und erfolgversprechendsten Elliott-Wellen-Setups werden wir uns in den folgenden Kapiteln genau ansehen.

„Zur Elliott-Wellen-Theorie bin ich erst spät gestoßen – doch sie hat mir die Augen geöffnet. Besonders fasziniert hat mich der Fokus auf die inneren Strukturen von Kursbewegungen. Geht es impulsiv und dynamisch zur Sache oder eher schleppend und korrektiv? Diese Unterscheidung eröffnet eine neue Tiefe in der Marktanalyse. Im Vergleich zur klassischen Charttechnik empfinde ich die klar definierten Regeln der EW-Theorie als echten Zugewinn. Sie schaffen Orientierung und zwingen zur Präzision. Für mich ist sie ein wertvoller Bestandteil im Werkzeugkasten eines jeden ernsthaften Technischen Analysten.“ Bastian Galuschka, Chefredakteur von stock3.

Die 8 (5+3) Grundwellen: Impuls & Korrektur im Wechselspiel

An der Börse ist nach André Kostolany „2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1“.

In der Elliott-Wellen-Theorie ist alles „5 und 3“ – und warum das so ist, sehen wir uns jetzt genauer an:

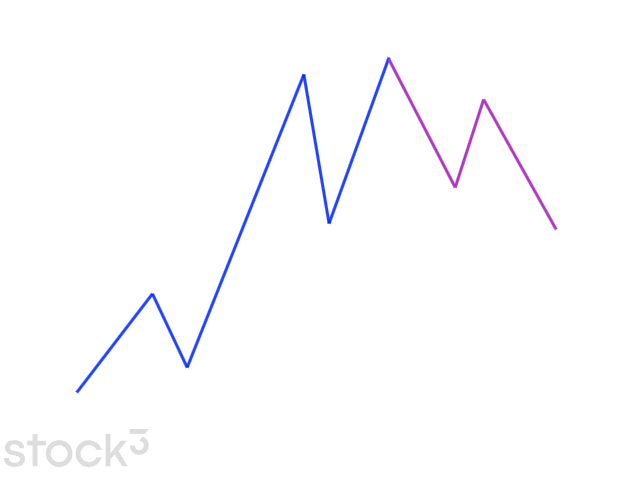

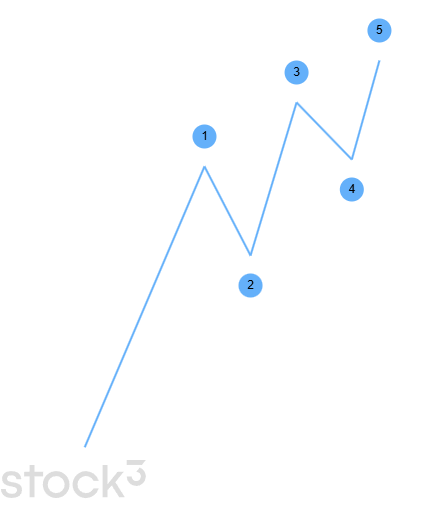

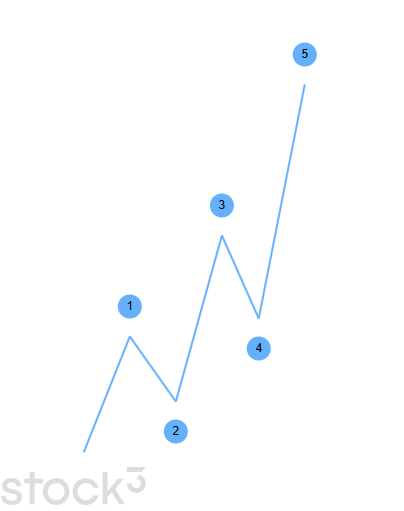

Im Zentrum der Elliott-Wellen-Theorie steht ein wiederkehrendes Basismuster aus acht Wellen, das sich aus fünf Impulswellen (in blau) und drei Korrekturwellen (in violett) zusammensetzt.

Diese Grundstruktur beschreibt eine ganze, vollständige Marktbewegung, die sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsphasen umfasst.

Die Entwicklung eines Aufwärtstrends bzw. eines großen Impulses lässt sich z. B. mit der Verbreitung gesellschaftlicher Moden vergleichen. Zunächst reagieren nur gut informierte Kreise oder Trendsetter. Mit der Zeit folgen mehr Menschen, bis schließlich auch die breite Masse – oft mit geringer Marktkenntnis – den Trend adaptiert.

Die übergeordnete Struktur ist also grundsätzlich der Impuls mit seinen 5 Unterwellen, innerhalb derer sich wiederum untergeordnete Impulse und Korrekturen abwechseln.

Die Impulswellen sind dabei die in Trendrichtung auftretenden Wellen 1, 3 und 5.

Die Korrekturwellen sind die Wellen 2 und 4 und gegen den Haupttrend gerichtet.

Alle Varianten, die wir Dir später vorstellen werden, finden Sie sich in dieser großen Struktur wieder.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Zur besseren und schnelleren Unterscheidung und Zählung (das sog. „Counting“) kann man die Bezeichnungen ":5" für Impulsphasen und ":3" für Korrekturphasen nutzen. Das erleichtert die spätere Zuordnung einzelner Verläufe und die Abgrenzung in größeren Trendbewegungen.

Natürlich ist es so, dass es durchaus Kursverläufe oder auch ganze Einzelwerte gibt, die sich einer Analyse durch die Elliott-Wellen-Theorie entziehen oder bei denen es enorm zeitaufwändig wäre, auch nur in die Nähe eines in sich geschlossenen Counts zu kommen.

Außerdem hat sich in den letzten Jahren eine gewisse Zweigleisigkeit der Kursverläufe herauskristallisiert: Während insbesondere die Aktien amerikanischer Tech-Unternehmen durch jahrelange, Bilderbuch-Impulse überzeugen, werden Unternehmen anderen Branchen oder auch Aktien und Indizes aus Europa zwar ebenfalls von großen Aufwärtstrends getragen, deren Grundstruktur ist allerdings eher korrektiv. Nachdem korrektive Muster aber genauso in etlichen aufeinanderfolgenden Aufwärtswellen über große Preisstrecken hinweg ansteigen können, schließen sich Kursrally und korrektive Grundstruktur nicht aus.

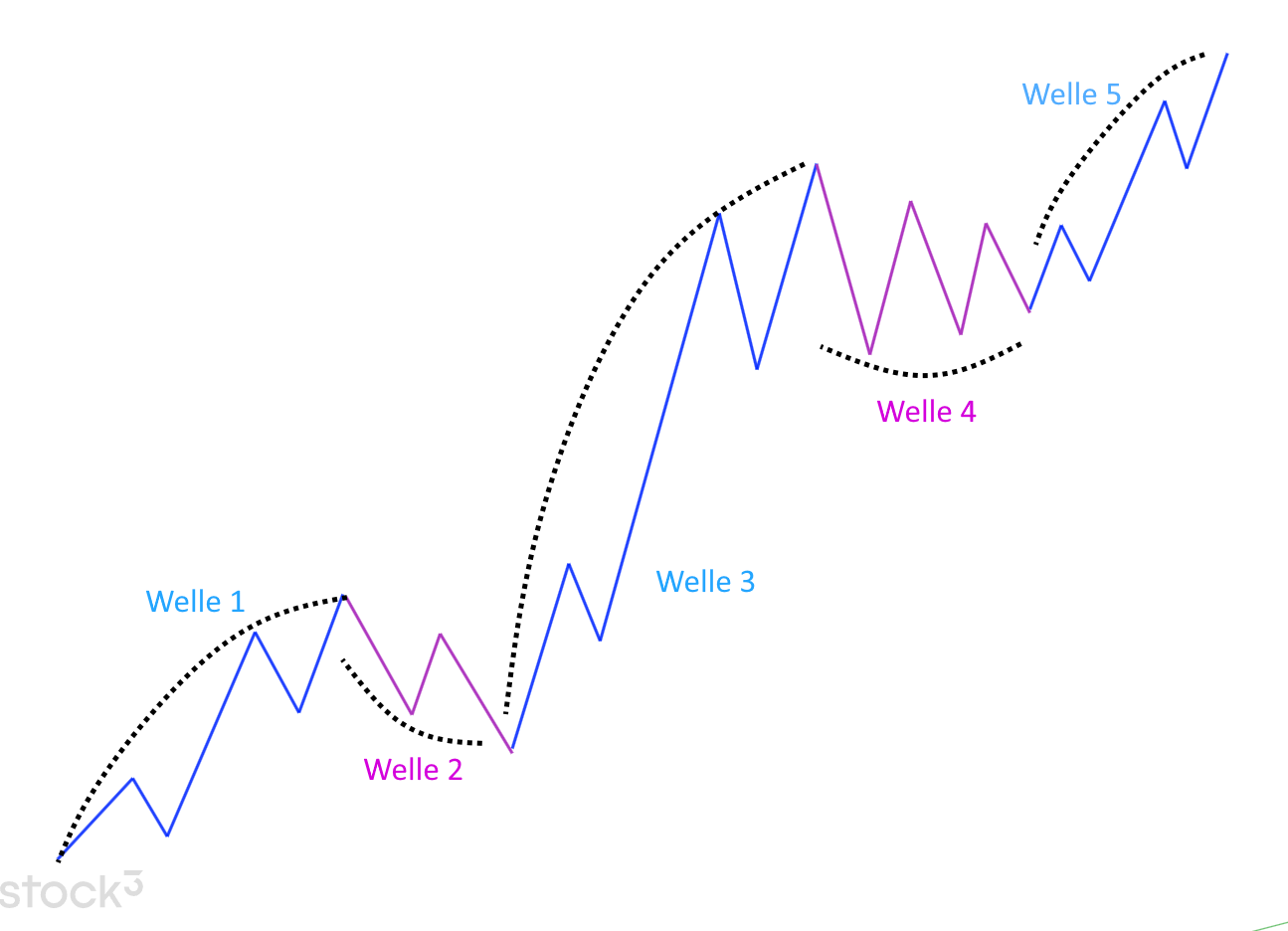

Impulswellen

Die Impulswellen (auch Motive Waves genannt) bestehen aus fünf Teilen und bewegen sich in Richtung des übergeordneten Trends. Typischerweise verlaufen die Wellen 1, 3 und 5 dabei mit dem Haupttrend, während die Wellen 2 und 4 als Zwischenkorrekturen entgegengesetzt zum Haupttrend verlaufen.

Wir besprechen im Folgenden den Ablauf von Impulswellen für das Beispiel eines neuen Aufwärtstrends:

Nach dem Abschluss einer großen Abwärtstrendphase beginnt eine neue, aufwärts gerichtete Impulsstruktur in der Welle 1 meist mit Käufen risikobereiter Akteure.

In Welle 2 machen sich die letzten Verkäufer aus dem vorangegangenen Abwärtstrend noch einmal bemerkbar: Auf Welle 1 folgt eine scharfe Korrektur, die den frischen Aufwärtstrend kurz infragestellt, letztlich aber vom Nachfrageüberhang ausgekontert wird.

Welle 2 ist häufig besonders stark gegen den neuen Trend gerichtet, da zu diesem Zeitpunkt noch große Unsicherheit herrscht und viele Marktteilnehmer auf eine Fortsetzung des alten Trends setzen.

Erst Welle 3 bringt die offensichtliche Trendwende: In Welle 3 übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich – der Aufwärtstrend wird sichtbar und dehnt sich enorm aus. Wichtigster Aspekt ist dabei, dass das Hoch von Welle 1 weit überschritten wird. Die dritte Welle ist in der Regel die stärkste und längste Bewegung – getragen vom stärksten Momentum und der größten Beteiligung der Marktteilnehmer (höchstes Volumen).

Welle 4 folgt als kleinere Korrektur, die das zunehmende Kaufinteresse aber nicht stoppen kann. Sie verläuft oft in einer engen Handelsspanne seitwärts. Hier prägen Gewinnmitnahmen das Bild. Ein Ausbruch aus einer Welle 4 in die Welle 5 kann zwar ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bieten, birgt aber nicht immer großes Potenzial.

In Welle 5 kommt es dann in unserem idealtypischen Beispiel zur finalen Aufwärtsstrecke, in großen Märkten oft begleitet von medialer Euphorie (Stichwort „Bild-Zeitungs-Rally“). Hier verkaufen die Gewinner aus Welle 1 und Welle 3 an die „Börsen-Nachzügler“ und lassen sie mit einem Rest an Aufwärtsmomentum zurück.

Mit dem Ende von Welle 5 endet der Impuls und die erste übergeordnete Korrektur dieses abgeschlossenen Trendzyklus beginnt. Der Startpunkt von Welle 5 (= Endpunkt von Welle 4) dient dabei oft als erstes relevantes Korrekturziel. Auch übergeordnete Korrekturen enden häufig nahe des Startpunktes von Welle 5 der vorhergehenden Impulsstruktur.

Mit dem Ende dieser Korrektur beginnt wieder ein neuer Impuls und die Marktstruktur entwickelt sich weiter.

Beachte: Innerhalb eines Impulses wechseln sich die zwei Korrekturen in Welle 2 und Welle 4 im Grad ihrer Komplexität ab: kommt zuerst eine einfache Korrektur, folgt danach eine komplexe oder zeitintensive. Beginnt der Impuls in Welle 2 dagegen mit einer komplexen Korrektur, folgt danach in Welle 4 eine steile, kurzfristige Korrektur. In der Fachliteratur spricht man davon, dass die Wellen alternieren.

Die Impulsphase ist geprägt von wachsendem Optimismus, Trendverstärkung und zunehmender Dynamik.

Diese Dynamik könnte man auch als exponentielles (Kurs-) Wachstum beschreiben. Daher auch der direkte Bezug zu den Fibonacci-Zahlen (s.u.), die unter anderem auch Wachstumsprozesse mathematisch beschreiben.

Charakteristisch für den Verlauf von Impulsen ist daher auch die Ausdehnung einer der drei in Trendrichtung verlaufenden Teilwellen. Ihre Länge überragt alle anderen Teilstrecken.

Kurs-Extensionen – also preislich gesehen überdimensional lange Teilwellen – bilden häufig den Verlauf der Welle 3 und bestehen oft selbst aus fünf Unterwellen. In diesem Fall nimmt das Momentum innerhalb eines Impulses kontinuierlich zu und ebbt erst in Welle 4 und 5 wieder etwas ab. Ist die Welle 3 die längste Welle, folgt daraus, dass sich Welle 1 und 5 in ihrer Länge ähneln.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Daher kann man bei einer extendieren Welle 3 die Strecke von Welle 1 an den Startpunkt einer potenziellen Welle 5 abtragen, um ein mögliches Kursziel für den gesamten Impuls zu ermitteln.

Liegt die Extension dagegen in Welle 1 vor, nimmt der Rest des Impulses oft eine dreiecksförmige oder keilförmige Struktur an (vergleichbar mit einem sog. Rising Wedge). Wenn der vorangegangene Abwärtstrend besonders stark war, ist es wahrscheinlich, dass Welle 1 die längste ist – es kann also eine V-förmige Umkehr entstehen.

Ist die Welle 5 dagegen die längste des Impulses, stellt sich dieser in seiner Gesamtstruktur wie ein leicht nach oben geöffneter Trichter dar.

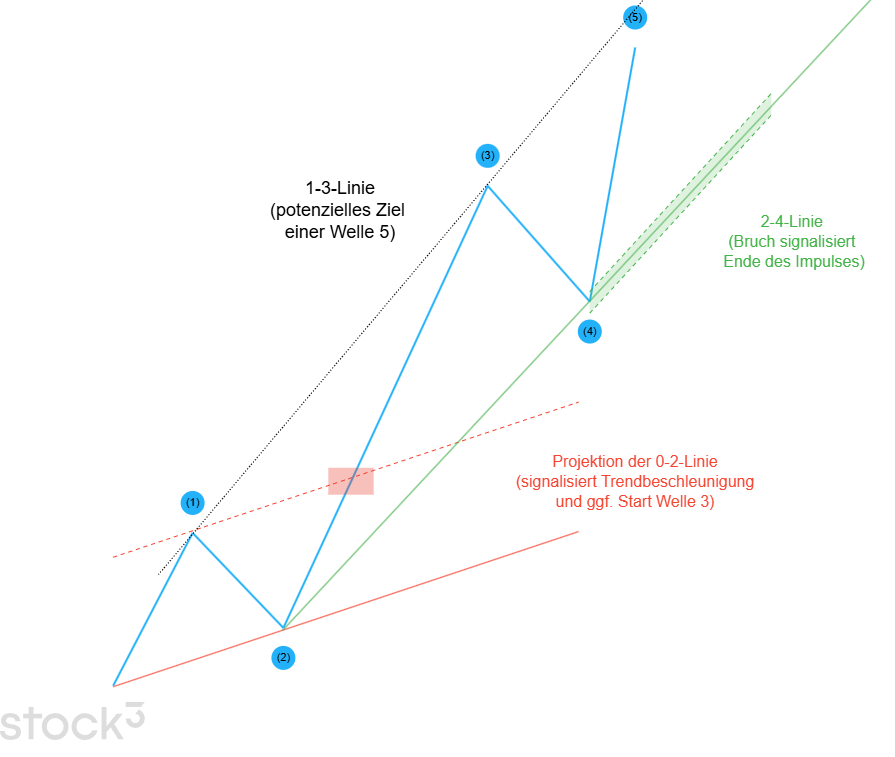

Channeling: Impulse mit Trendlinien „einfangen“

Ein hilfreiches Instrument zur Trend- und Impuls-Analyse ist die Parallelverschiebung von Trendlinien. Mit ihr kann man reguläre Marktbewegungen von impulsiven - und damit besonders aussichtsreichen – Trendphasen unterscheiden und ihren Beginn frühzeitig erkennen:

Verbinde den Startpunkt eines aktuellen Aufwärtstrends (Punkt 0) mit dem nächsthöheren Tief (auf der Zeitachse rechts vom Startpunkt, Punkt 2). Zeichne parallel dazu eine Linie durch das Hoch, das möglicherweise das Ende der Welle 1 markiert. Wird die obere Trendlinie überschritten, kann dies den Beginn einer Welle 3 signalisieren – typischerweise verbunden mit einer exponentiellen Kurssteigerung.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Auch wenn sich daraus unter Umständen keine vollständige Welle 3 entwickelt, deutet ein solcher Trendlinienbruch dennoch auf einen „Sprung“ aus dem bisherigen Kursverhalten und damit auf eine Trendbeschleunigung hin – eine attraktive Einstiegschance!

Aber auch vor dem Abschluss eines Impulses lassen sich mittels Trendlinienverschiebung z.B. Zielzonen für das Ende einer Welle 5 ableiten:

Hat sich eine fünfteilige Struktur gebildet und scheint aus einer Korrekturphase (Welle 4) in einen weiteren Anstieg überzugehen, kann man zur Zielermittlung des nächsten Anstiegs eine Projektion durchführen: Verbinde die Tiefs von Welle 2 und Welle 4 mit einer Trendlinie. Ziehe diese Linie parallel durch das Hoch von Welle 3 bzw. des höchsten Punktes der bisher abgeschlossenen Struktur. Das Ende einer künftigen Welle 5 könnte auf dieser projizierten Linie liegen.

Ein Sonderfall ist die sogenannte "Failure Five": Falls die Welle 5 nicht über das Hoch von Welle 3 hinausgeht, kann das ein Hinweis auf eine bevorstehende Trendumkehr sein – vergleichbar mit einem Doppeltop oder der zweiten Schulter einer SKS-Formation. Diese „schwache 5“ erreicht die oben skizzierte Trendlinienprojektion nicht mehr.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Für einen Trade solltest Du dennoch das Unterschreiten des Startpunktes der potenziellen Welle 5 abwarten. Denn im Zweifel ist der „Trend Your Friend“ und damit die Fortsetzung der großen Struktur wahrscheinlicher als eine Trendwende aufgrund eines kurzzeitig gescheiterten Ausbruchsversuchs.

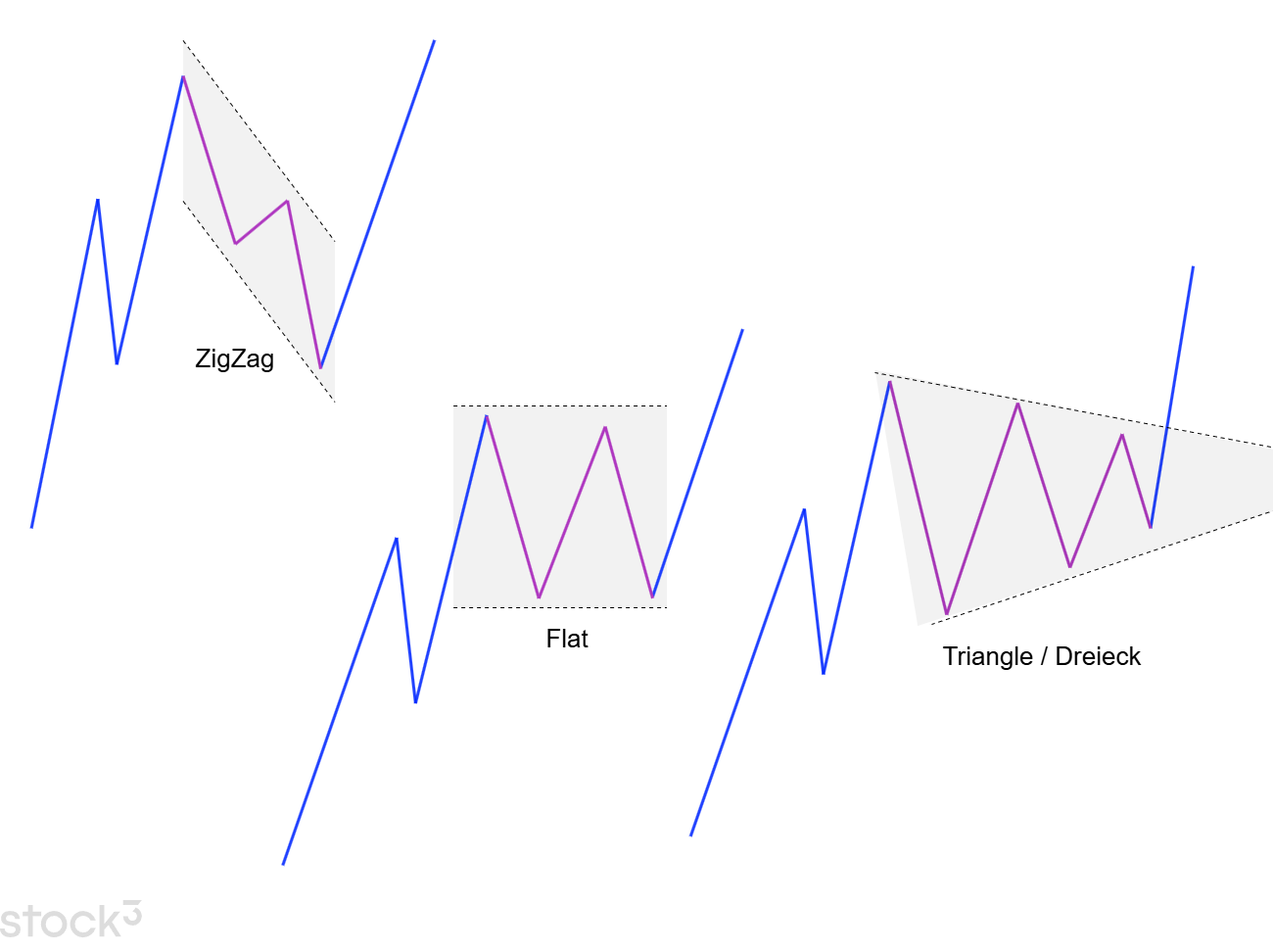

Korrekturwellen

Auf die Impulsbewegung folgt eine Korrekturphase, meistens bestehend aus den Wellen A, B und C. Diese drei Wellen verlaufen gegen den vorherigen Trend und dienen gewissermaßen als „Verdauungsphase“ für den Markt. Eine komplette Korrekturwelle ist niemals insgesamt impulsiv. Sie kann aber in Teilen impulsiv sein (z.B. in Form der impulsiven Wellen A und C beim ZigZag oder der impulsiven C-Welle im Flat).

Während Welle A den ersten Rücksetzer einleitet und Welle B eine oft trügerische Erholung darstellt (sie korrigiert ihrerseits den ersten Teil der Korrektur), bringt Welle C schließlich die tatsächliche Korrektur zum Abschluss.

Die Korrekturwellen können in unterschiedlichen Mustern auftreten – von einfachen „Zig-Zag“-Bewegungen über sog. „Flats“ bis hin zu komplexeren Dreiecksformationen. Bei Dreiecken kommen weitere zwei Korrekturwellen „D“ und „E“ hinzu. Sie bestehen also i.d.R. aus fünf aufeinanderfolgenden Swings.

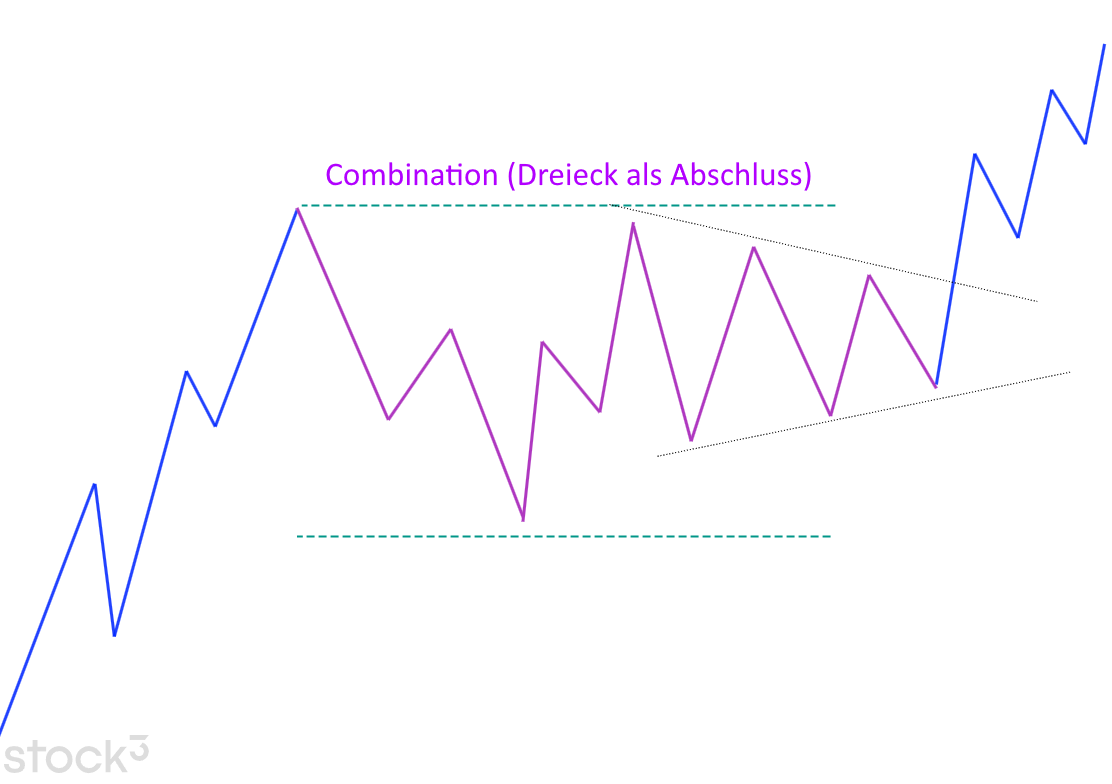

Der Sonderfall Combinations (“Combos”, “Threes”):

Im Gegensatz zu Flat- oder Dreiecksformationen sind Combinations besonders komplex und daher in der Praxis besonders frustrierende Korrekturpattern, die die Geduld der Anleger auf eine harte Probe stelle: Denn in ihnen reihen sich verschiedene typische Korrekturmuster per Verbindungswelle(n) aneinander, meist ohne dass es zu nennenswerten Preisbewegungen kommt.

Sie sind stil- und verlaufsprägend für große Seitwärtsmärkte, in denen die Kurse zwischen zwei Extrema auf der Ober- und Unterseite oszillieren. Solche Muster lassen sich daher auch oft - nach einer gewissen Verlaufsdauer - durch Trendlinien eingrenzen. Ein Bruch dieser Linien markiert das Ende der Combination und die Wiederaufnahme des Haupttrends.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Die erste Teilstrecke ist bei Combinations meist auch die preislich längste. Ein Ausbruch aus dieser ersten Korrekturspanne kann daher zu einem späteren Zeitpunkt der Hinweis auf ein Kaufsignal sein.

Außerdem enden viele Combinations mit einem Dreiecks-Pattern: Das Patt zwischen Angebot und Nachfrage, aber auch die Marktunsicherheit erreichen ihren Höhepunkt. Trader und Investoren ziehen sich immer weiter aus der aktuellen Kursentwicklung zurück und warten auf lukrativere Einstiege außerhalb des nervenaufreibenden Ping-Pong-Spiels in der Kursmitte. Der Chart entwickelt sich in der Folge zu einem immer enger werdenden Korridor. Alles wartet auf die eine, erlösende Bewegung aus diesem Kurs-Trichter. Irgendwann bricht der Markt explosiv aus dieser Enge aus und alles rennt der neuen Trendrichtung hinterher – oder verkauft panisch, falls das Dreieck nach unten aufgelöst wurde. Hier wird die Psychologie und das Kalkül der Marktteilnehmer besonders sichtbar.

Elliott-Wellen und Fibonacci: Wie Mathematik hilft, Wellenlängen abzuschätzen

Ein zentrales Element der Elliott-Wellen-Theorie ist ihre enge Verknüpfung mit der Fibonacci-Folge. Diese berühmte Zahlenreihe – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … – beschreibt natürliche Wachstumsprozesse und findet sich in der Astronomie, Biologie und Kunst – und eben auch in der Struktur von Marktbewegungen.

Ralph Nelson Elliott erkannte, dass sich die Verhältnisse zwischen den Wellenlängen häufig auf Fibonacci-Zahlen und deren Ableitungen zurückführen lassen. Genau hier entsteht die Brücke zwischen Theorie und messbarer Marktbewegung.

In der Praxis kommen vor allem zwei Arten von Fibonacci-Messungen zum Einsatz: Retracements und Extensions (alternativ kann man auch von Fibonacci-Projektionen sprechen).

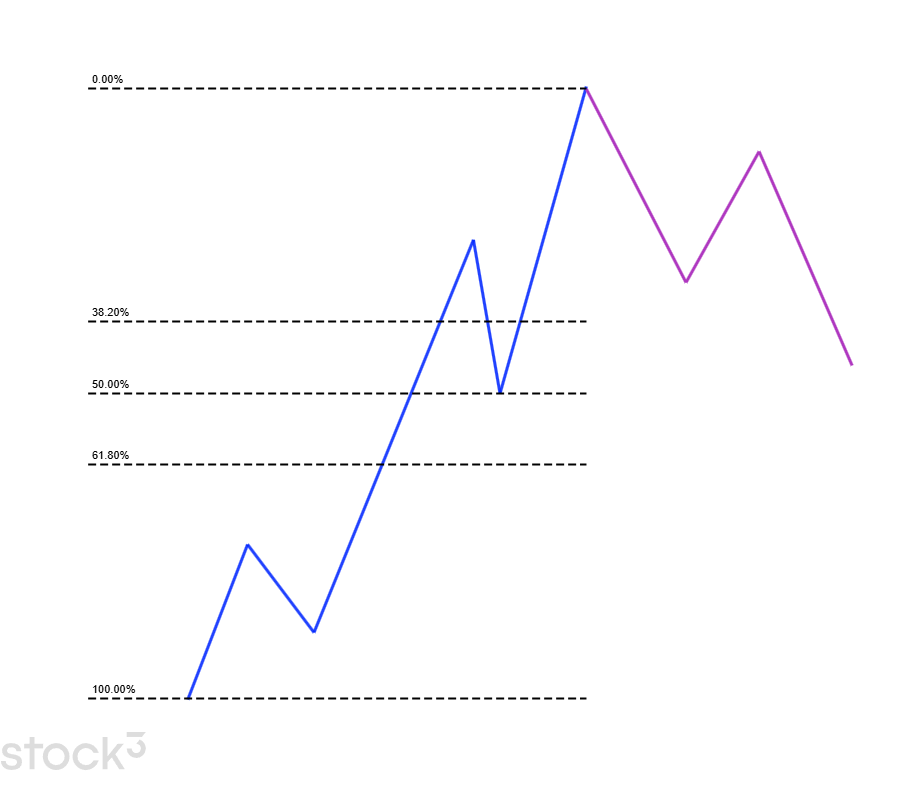

Fibonacci-Retracements dienen dazu, potenzielle Rücklaufniveaus innerhalb eines bestehenden Trends zu bestimmen – etwa die möglichen Endpunkte der Korrekturwellen 2 und 4 oder das Potenzial einer ABC-Korrektur im Anschluss an eine Impulsbewegung.

Typische Retracement-Niveaus sind: 38,2 %, 50 % und 61,8 %. Ein Rücklauf bis 61,8 % von Welle 1 gilt beispielsweise als normal für Welle 2 – tiefer sollte es jedoch nicht gehen.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Idealerweise spannst du Fibonacci-Retracements vom potenziellen Startpunkt eines Impulses bis zum Ende der laufenden (ersten) Welle auf und lässt dir 38,2% als das Level einer normalen Korrektur und 61,8 % als Demarkationslinie zwischen einem tatsächlichen neuen Trend und dem potenziellen Rückfall in den vorherigen Seitwärts- oder Korrekturmarkt anzeigen.

Sollte sich diese Welle 1 weiter ausdehnen, ziehst Du den Endpunkt des Fibonacci-Retracement entsprechend nach und erhältst somit dem Trendverlauf folgende potenzielle Korrekturniveaus.

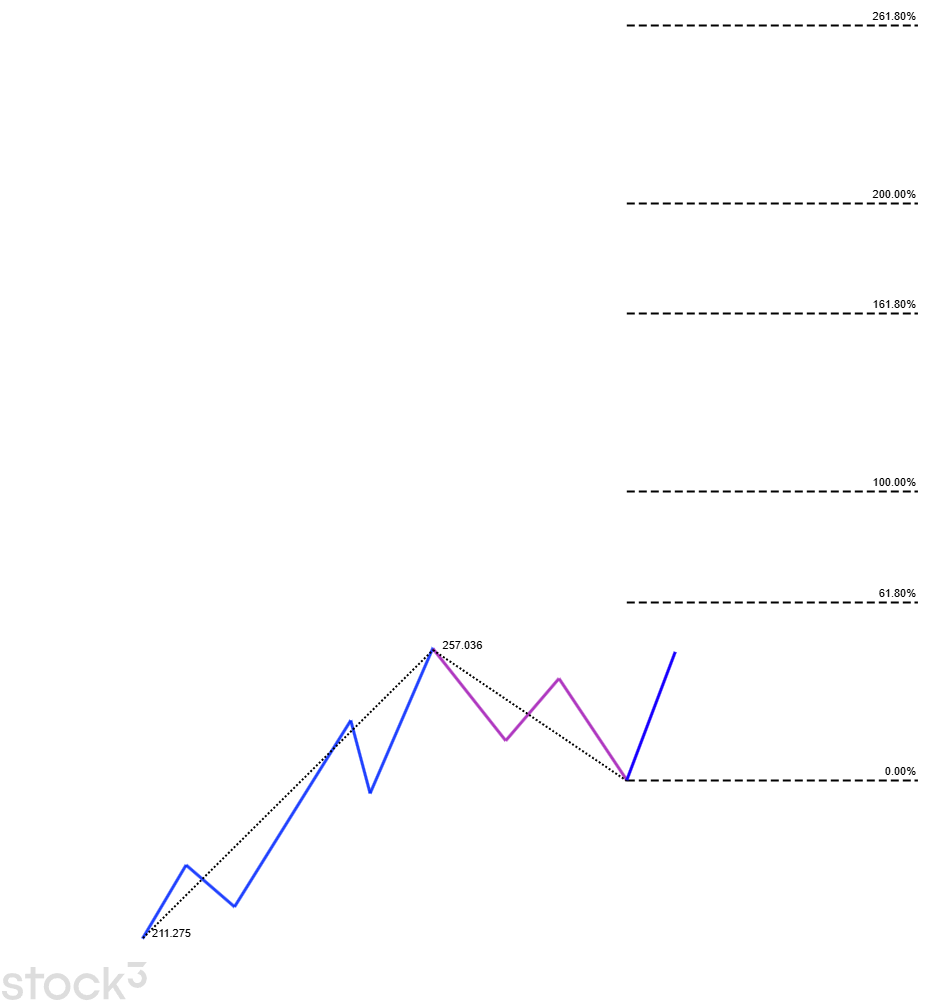

Fibonacci-Extensions hingegen helfen, Kursziele für fortlaufende Bewegungen zu ermitteln – insbesondere für die Wellen 3 und 5 im Impuls, für die Ziele eines abgeschlossenen Impulses bzw. einer großen Trendphase, sowie Welle C in der Korrektur.

Besonders häufig treten Extensions der Größenordnung von 100 %, 161,8 %, 200 % oder sogar 261,8 % auf.

So tritt Welle 3 beispielsweise oft als 161,8 %-Extension der Welle 1 in Erscheinung. Das heißt sie übertrifft die Welle 1 in ihrer Länge um das 1,618fache – oder mehr!

💡 Elliott-Wellen-Hack: Bei Extensions-Verhältnissen von 261,8 % und 423,6 % können Endpunkte starker Trends erreicht werden. Hier wird also langsam „die Luft dünn“.

In Korrekturen herrschen dagegen die „kleinen“ Verhältnisse einzelner Strecken bzw. Korrekturwellen zueinander vor: 50 %, 61,8 %, 100 % oder 132,8 %.

Zur Konstruktion: Während sich Retracements auf Fibonacci-Level innerhalb abgeschlossener Bewegungen beziehen bzw. der Endpunkt eines Retracements mit dem Extrema einer Bewegung mitwandern kann, ist die Konstruktion bei Extensionen etwas kniffliger:

Zum Abtragen einer Extension braucht man eine abgeschlossene Bewegung (z.B. eine Welle 1 oder A), da man deren feste Länge als Berechnungsbasis für die Extension verwendet. Achte daher darauf, zuerst eine Korrektur des vermeintlichen Impulses (bzw. der zu extrapolierenden Strecke) abzuwarten, auf den sich Deine Extension beziehen soll. Ein Retracement von knapp über 20 % des Impulses ist ausreichend. Idealerweise trägst Du die Extension aber erst dann an das Tief der Korrektur nach dem Impuls ab, wenn sich ein Hoch über dem Endpunkt des vorherigen Impulses gebildet hat.

Kombiniert man das Wellenprinzip mit Fibonacci-Retracements und -Extensions, entsteht ein hochpräzises Werkzeug zur Abschätzung von Kurszielen, möglichen Umkehrpunkten und zur Bewertung der Stärke einzelner Bewegungen. Fibonacci-Werkzeuge ermöglichen es, Elliott-Wellen in der Tiefe und in ihrem Potenzial zu analysieren oder bestimmte Kriterien für die weitere Gültigkeit einer präferierten Zählung zu definieren (Ausschlussprinzip), anstatt sich nur auf subjektive Chartinterpretation zu verlassen.

Doch wie so oft gilt: Fibonacci-Verhältnisse liefern Orientierung, keine Garantie. Sie unterstützen die Wahrscheinlichkeitsanalyse, ersetzen aber nicht das Gesamtbild. Erst im Zusammenspiel mit Volumen, Trendstärke und Marktstruktur entfalten sie ihre volle Aussagekraft.

Zum Abschluss des Kapitels eine Sammlung relevanter preislicher und zeitlicher Fibonacci-Verhältnisse in Impulsen und Korrekturen:

- Welle 5 erreicht in ihrer Ausdehnung oft 61,8% oder 100% der Welle 1.

- Welle 3 erreicht oft mindestens das 1,618-fache der Länge von Welle 1.

- Welle 4 korrigiert im Durchschnitt 38–50 % von Welle 3.

- Welle A retraced häufig mehr als 61,8 % von Welle 5.

- Welle C entspricht häufig 100 % bis 138,2 % der Länge von Welle A.

- Die Wellen 2 und 4 liegen meistens in einem vergleichbaren zeitlichen Verhältnis zueinander.

- In dreiteiligen Korrekturen kann gelten: Dauer der Welle C = Dauer der Welle A addiert mit der Dauer der Welle B; alternativ: Dauer der Welle A = Dauer der Welle B addiert mit der Dauer der Welle C

Mehr zum Thema Fibonacci-Analyse und Fibonacci-Trading findest Du in dieser KnowHow-Serie.

Nachdem wir jetzt die Basics in der Impuls- und Korrektur-Struktur kennengelernt haben, ist es Zeit in die Tiefe zu gehen:

Die drei Kernregeln der Elliott-Wellen-Impuls-Zählung

Damit eine Impulsbewegung im Sinne der Elliott-Wellen-Theorie gültig ist, müssen bestimmte strikte Regeln eingehalten werden. Diese drei Kernprinzipien sind das Gerüst, das eine korrekte Wellenzählung von bloßer Vermutung unterscheidet – und sie helfen dabei, typische Fehler zu vermeiden, gerade bei der Analyse in Echtzeit.

Denn werden die Kernregeln in der Zählung verletzt, ist entweder der vorherrschende Trend beendet oder der Count war schlicht falsch.

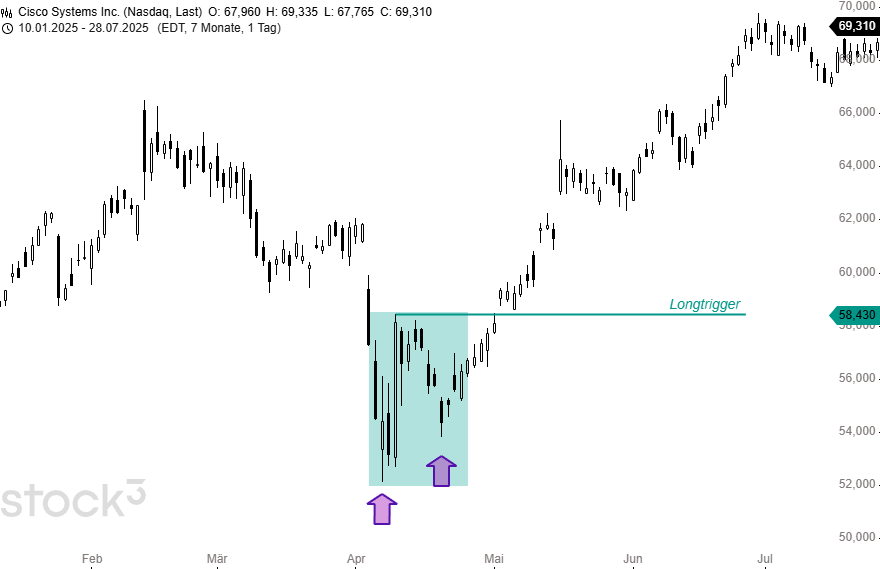

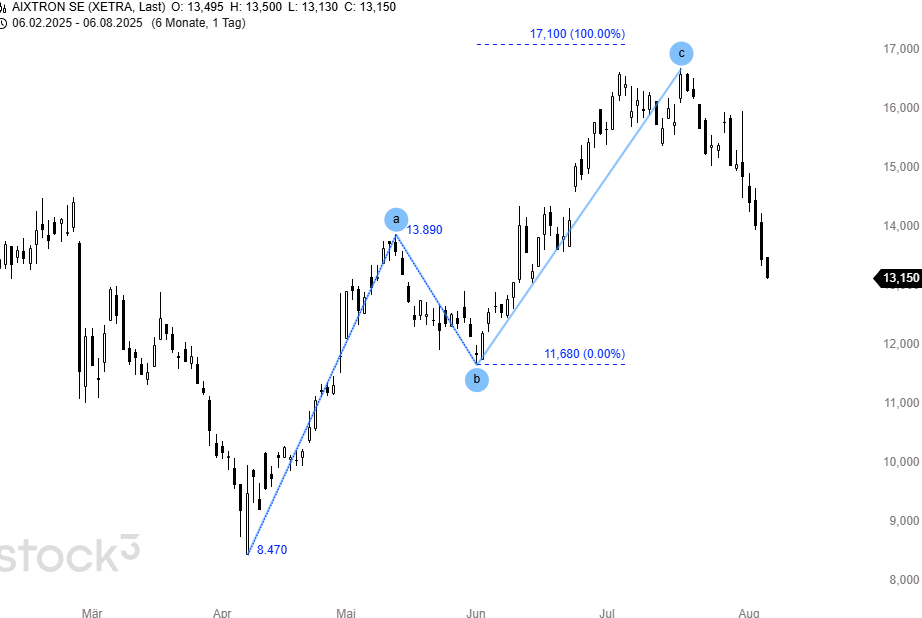

1. Welle 2 darf nicht unter das Ausgangsniveau von Welle 1 fallen

Diese Regel stellt sicher, dass es sich bei der Bewegung von Welle 1 tatsächlich um den Beginn eines neuen Trends handelt – und nicht lediglich um eine kurzfristige Erholung innerhalb eines bestehenden Abwärtstrends.

Würde Welle 2 tiefer fallen als der Start von Welle 1, wäre die Annahme eines neuen Aufwärtstrends ungültig.

Wer an dieser Stelle besonders strickt vorgehen will, kann sich an die Regel von Glenn Neely halten, dass eine Welle 2 nie mehr als 61,8% der Welle 1 korrigieren darf. Seine plausible Erklärung: Ein starker Trend beginnt nicht mit einer sehr starken Korrektur. Oft stellt sich diese vermeintliche Korrektur später als der eigentliche Endpunkt des vorherigen Trends heraus.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Liegen zwei Tiefs sehr nah beisammen, bei denen das jüngere Tief das vorherige fast erreicht, aber nicht unterschreitet, lohnt es sich, Counts für beide Alternativen zu erstellen.

Dieses Muster ist auch grundsätzlich sehr bullisch zu werten, sofern das Zwischenhoch der Bewegung schnell durchbrochen werden kann. Außerdem lohnt es sich, für beide Strecken Retracements und Extensions abzutragen, um das Potential für beide Varianten abzuschätzen.

Ein aktuelles Beispiel findet sich bei vielen Aktien und Indizes, die im April 2025 einen bullischen Konter starten konnten. Hier exemplarisch die Aktie von Cisco:

2. Welle 3 ist niemals die kürzeste aller drei Impulswellen (1, 3, 5)

In der Praxis ist Welle 3 - wie wir bereits gesehen haben - meist die dynamischste, längste und volumenstärkste Bewegung innerhalb eines Trends. Welle 3 darf aber nie die kürzeste der drei Impulswellen sein. Sollte eine andere Welle länger ausfallen – etwa Welle 5 – darf dies nur passieren, wenn auch Welle 1 kürzer ist als Welle 3. Die Regel verhindert, dass eine Bewegung als eine vermeintliche dritte Welle falsch identifiziert wird.

3. Welle 4 darf den Preisbereich von Welle 1 nicht überschneiden

Konkret bedeutet das: Kein Kurs einer Welle 4 darf in den Bereich eindringen, den Welle 1 durchlaufen hat. Eine Ausnahme besteht bei Leading Diagonals und Ending Diagonals (siehe unten), doch grundsätzlich dient diese Regel der klaren Trennung zwischen Trendbeginn (Welle 1) und Konsolidierungsphase (Welle 4).

Diese drei Regeln sind nicht optional, sondern gelten als harte Kriterien, ohne die keine gültige Impulsstruktur vorliegt. Darüber hinaus existieren eine Vielzahl von Richtlinien, etwa zur typischen Länge einzelner Wellen oder ihrer internen Struktur – doch im Gegensatz zu den Kernregeln dürfen diese im Ausnahmefall verletzt werden, ohne die gesamte Zählung zu entwerten.

Für alle, die die Elliott-Wellen ernsthaft als Analysetool nutzen wollen, ist das sichere Beherrschen dieser Grundregeln Pflicht. Sie sorgen nicht nur für mehr Klarheit im Chartbild, sondern schützen auch vor subjektiven Fehlinterpretationen, die bei dieser Theorie besonders häufig vorkommen.

Im Folgenden listen wir weitere essentielle Regeln der Elliott-Wellen-Analyse auf:

- In einem Impuls muss mindestens eine der drei in Trendrichtung verlaufenden Wellen extendieren, h. sie muss deutlich länger sein als die vergleichbaren anderen beiden (Faktor 1,618 bis 2,618).

💡 Elliott-Wellen-Hack: Triffst Du im Kursverlauf drei aufeinanderfolgende, in die gleiche Richtung laufende Wellen bzw. Strecken an, die ungefähr die gleiche Länge besitzen (zwischen 80 und 120 % der kleinsten Strecke), so liegt entweder kein Impuls vor, weil die Extension einer der Wellen fehlt. Damit dürfte das in Kürze zu einer deutlichen Korrektur kommen.

Oder die Extension, der starke Trend, folgt erst noch. Entsprechend sind solche Situationen tradingtechnisch hochinteressant, weil entsprechend lukrativ.

- Eine weitere Regel betrifft die Trendlinie, die sich durch die Startpunkte der Wellen 3 und 5 ziehen lässt, die sog. „2-4-Linie“:

Ein Impuls ist dann beendet, wenn die Verbindungslinie vom Endpunkt der Welle 2 (= Startpunkt Welle 3) durch den Endpunkt der Welle 4 (= Startpunkt Welle 5) unterschritten wurde.

- Beim Trendwechsel treffen immer (!) zwei Impulse aufeinander. Beispielsweise beendet ein abschließender Aufwärtsimpuls den Trend und wird abgelöst von initialem Abwärtsimpuls der Gegenbewegung. Es handelt sich deshalb um einen Abwärtsimpuls, weil sehr viel Energie benötigt wird, um den vorherigen übergeordneten Impuls zu stoppen. Eine einfache Korrektur reicht hier nicht aus, um „the trend is your friend“ zu beenden.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Wenn Du also nach Abschluss eines größeren Impulses auf eine Korrekturwelle (!) in Gegentrendrichtung triffst, kannst Du davon ausgehend, dass die große Trendwende noch nicht vollzogen wurde. Sie könnte dennoch unmittelbar bevorstehen, wenn die obigen Regeln für das Ende eines Impulses schon erfüllt sind.

Grundsätzlich kannst Du Dir aber merken – insbesondere für das aktive Trading: Mögliche Strukturen müssen durch entsprechende Signale und die zu erwartenden Bewegungen bestätigt werden. Oder wie Neely es nannte:

„Don´t move, until the Market says: Action!”

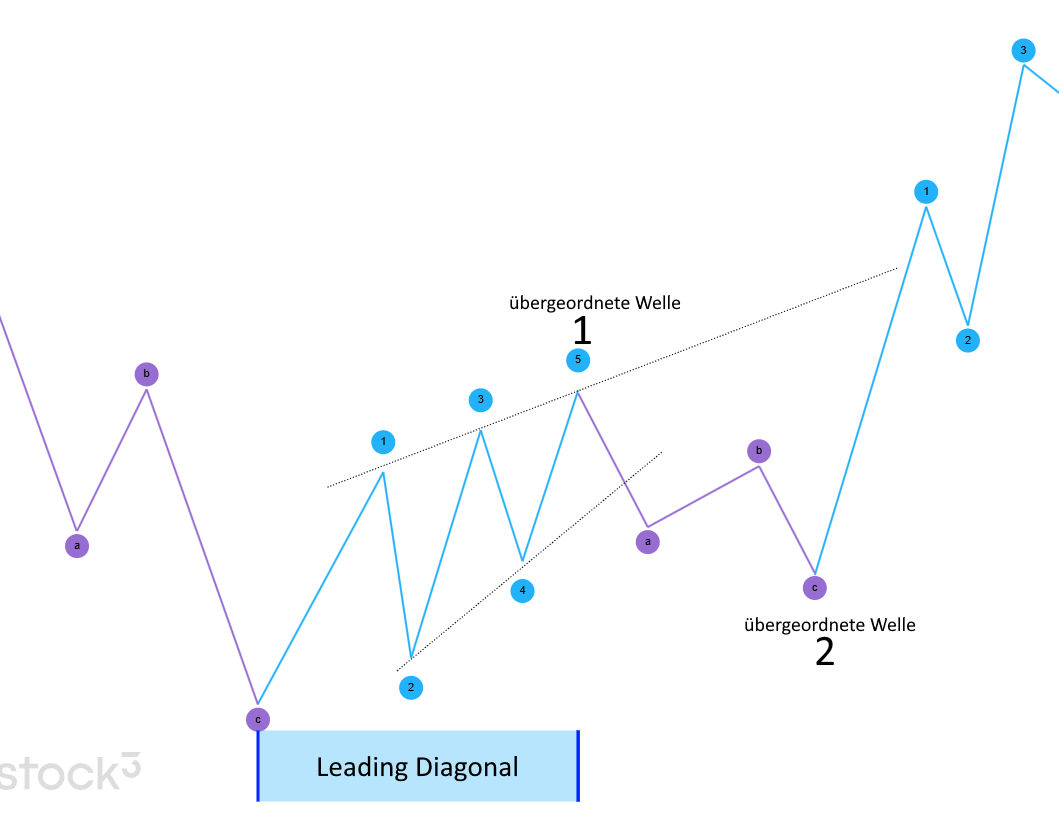

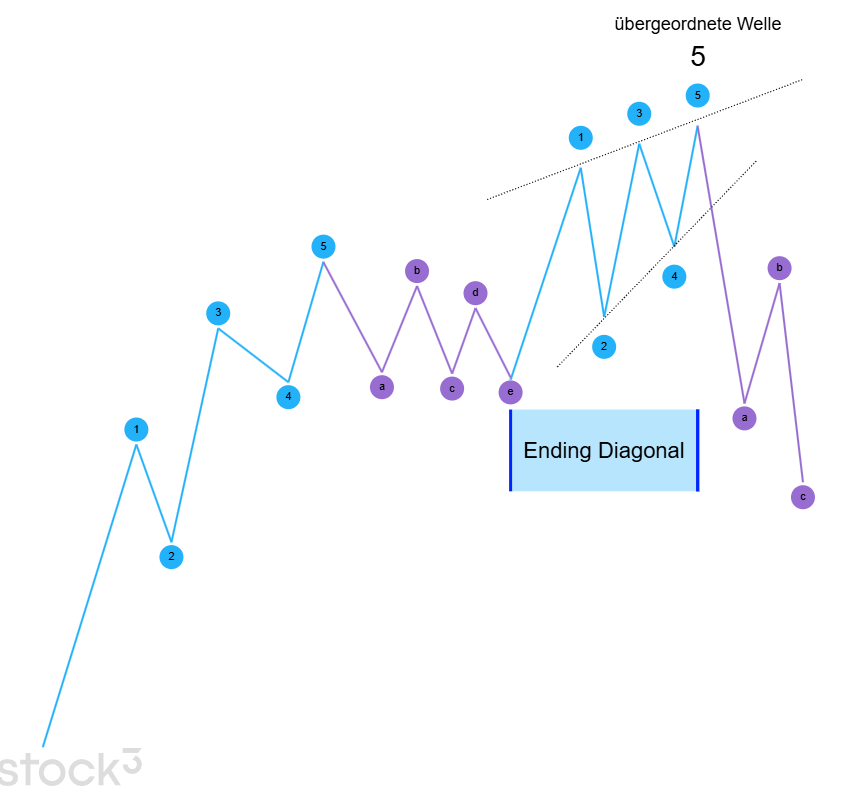

Sonderform Diagonals als Impulse:

Innerhalb der sogenannten Impuls- oder Motive-Wellen unterscheidet man zwischen klassischen Impulsen und den selten anzutreffenden Diagonalen (engl. „Diagonals“).

Diagonals lassen sich in Leading und Ending unterteilen. Die Leading Diagonal steht am Beginn eines Trends, die Ending Diagonal signalisiert dessen Ende.

Leading-Diagonals bestehen meist aus fünf Wellen mit typischem Impulscharakter. Ending-Diagonals können auch komplett aus dreiwelligen Strukturen bestehen.

Bei Leading Diagonals ist Welle 1 die längste, Welle 2 und 4 überlappen. Sie ähneln optisch einem bärischen Keil - allerdings wird mit dieser Struktur ein neuer Trend begonnen. Ein Ausbruch über das Hoch von Welle 1 oder über die Verbindungslinie zwischen den Hochpunkten des Musters stellt hier das zentrale ein Kaufsignal dar.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Da diese keilförmigen Leading-Diagonal-Strukturen auf einen neuen Trendbeginn hindeuten, sollten Trendlinien durch Hochpunkte eines Keil-Musters immer in die nahe Zukunft verlängert werden, um spätere Einstiegssignale nicht zu verpassen.

Ending Diagonals treten deutlich häufiger auf als Leading Diagonals. Sie erinnern an ein ansteigendes Dreieck oder eine „Rising-Wedge“-Formation und treten als Welle 5 eines Impulses auf. Auch hier ist die erste Welle meist die längste und es kommt zur Überlappung der Wellen 1 und 4.

Wichtig ist, dass sie in die entgegengesetzte Richtung des Haupttrends aufgelöst werden. Im Falle eines bestehenden Aufwärtstrends ist ein steiler, dynamischer Einbruch unter das Tief von Welle 1 des Ending Diagonal dabei ein zentrales Signal.

Doch Vorsicht:

- Ending Diagonal: Solange innerhalb einer zugespitzt verlaufenden Bewegung in Trendrichtung die Zwischentiefs kontinuierlich ansteigen, kann der bestehende Trend noch intakt sein (vgl. Dow-Theorie) und ein weiterer starker Anstieg folgen. Warte daher auf den Trendlinienbruch auf der Unterseite oder das Unterschreiten des Startpunktes von Welle 1, ehe Du falsche Schlüsse ziehst und von einem Ending Diagonal ausgehst.

- Leading Diagonal: Bei einem aufwärts gerichteten Leading Diagonal besteht Verwechslungsgefahr mit einer Erholungsbewegung im Rahmen eines weiter dominierenden Abwärtstrends. Der spätere, nach einer Korrektur erfolgte Anstieg über den vermeintlichen Endpunkt der Welle 5 eines Leading Diagonal ist jedoch ein gutes Kaufsignal. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen im Verlauf der Musterbildung keine neuen tieferen Tiefs ausgebildet werden.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Im Gegensatz dazu ist das Ending Diagonal ein hervorragendes Muster, um einen Trendwechsel zu antizipieren. Es ist vergleichbar mit einem bärischen Keil oder Wedge am Ende einer Rallyphase. Konvergierende Trendlinien, eine lange Welle 1, die Überschneidung der einzelnen Wellen, starke Korrekturen nach den Wellen 1 und 3 gehören hier zum Bild. Je volatiler der Verlauf, umso deutlicher spricht dieses besondere Impulsmuster für die Vorbereitung in einer Trendwende.

Warte aber auf das entscheidende Trendwendesignal: den starken Anstieg ober Einbruch in Gegentrendrichtung, bei dem der Startpunkt der Welle 1 des Ending Diagonal unter- bzw. in Abwärtstrends überschritten wird.

Komplexe Muster: Wenn der Markt nicht dem „Bilderbuch“ folgt

Die Realität ist oft widersprüchlich

Zwar liefert die Elliott-Wellen-Theorie mit ihren 5-3-Grundstrukturen ein elegantes System, um Märkte zu analysieren – doch in der Praxis zeigt sich schnell: Der Markt hält sich nicht immer an das Lehrbuch.

Gerade Korrekturen entziehen sich in der Realität der Märkte häufig der klassischen ABC-Logik, wonach zwei gleichlange Strecken gegen den Haupttrend ausreichen, um eine in sich geschlossene Korrekturphase zu bilden. Wer sich ausschließlich an idealtypischen Mustern orientiert, wird in solchen Phasen schnell verunsichert. Genau deshalb lohnt sich der genaue Blick auf die drei klassischen Korrekturformationen ZigZag, Flat und Dreieck (Triangle).

Gerade für Trader wird es hier interessant, denn hinter fast jeder abgeschlossenen Korrektur kann ein neuer impulsiver Trend folgen, den es sich zu handeln lohnt. Wer Korrekturen früh erkennt, kann sich also auch leichter für Trendphasen auf die Lauer legen.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Bei der Suche nach Impulsen und beim Aufspüren von Korrekturen kann Dir der sog. „Renko-Chart“ helfen, eine Chartdarstellung, die zeitachsen-unabhängig die großen Bewegungen im Chart erfasst und so die relevanten Umkehrpunkte direkt darstellt.

Um die Auflösung der Bewegungen einzustellen, legt man fest, ab welcher Länge einer Bewegung ein „Ziegel“ (japanisch „Renga“) im Chart abgetragen werden soll. Im Handumdrehen entsteht so ein Chart, der um das Kursrauschen bereinigt die wichtigsten Strukturen visualisiert – Impulse und Korrekturen, aber auch Unterstützungen und Widerstände gleichermaßen.

Du kannst im Charting von stock3 Terminal die Renko-Länge unter „Aggregation“ einstellen und anpassen. Anfangs ist es sinnvoll die Länge zu wählen, die einer 0,5%-Kursbewegung des Basiswertes entspricht. Beim DAX im unteren Beispiel sind das derzeit rund 120 Punkte. D.h. erst wenn der DAX 120 Punkte steigt oder fällt, wird ein neuer Ziegel eingetragen.

Zigzag – die klassische, dynamische Korrektur

Zigzags sind die häufigste Form starker Gegenbewegungen. Sie bestehen aus drei Wellen (A-B-C), wobei Welle A und C impulsiv verlaufen (Struktur: 5-3-5).

Idealtypisch sind die Wellen A und C gleich lang (bis hin zu einer Länge von 138,2% der jeweils kürzeren Welle). Die zwischengeschaltete Welle B ist dagegen schwach ausgeprägt und erreicht oft nur eine Korrektur von 38,2% der Welle A.

Das Muster verläuft daher besonders steil und zeigt, dass der Markt eine starke Korrektur innerhalb eines Trends vollzieht. Diese Form der starken Korrektur ist typisch für eine Welle 2 und dort entsprechend häufig anzutreffen.

Zig-Zags lassen sich zudem häufig in einer B-Welle oder als Welle A einer größeren Flat-Formation antreffen, sowie als Teil eines Dreiecksmusters.

Signale für das Ende eines Zig-Zags sind der Ausbruch über die konstruierbare Trendlinie zwischen dem Startpunkt von Welle A durch den Endpunkt von Welle B oder der

Anstieg über den Endpunkt der Welle B.

💡 Elliott-Wellen-Hack 1: Folgt auf ein Impuls-Hoch ein tieferes Hoch, lässt sich eine leicht abwärts gerichtete Trendlinie zeichnen. Projiziert man diese Linie parallel durch das Tief der Bewegung, entsteht ein sogenannter „Deceleration Channel“ – eine Art bullische Flagge. Dieser flaggenförmige Verlauf ist typisch für ZigZag-Korrekturen. Der Ausbruch aus dieser Struktur kann den Start eines neuen Impulses signalisieren. Je länger diese „ZigZag-Flagge“ anhält, desto stärker kann die folgende Aufwärtsbewegung sein.

💡 Elliott-Wellen-Hack 2: Um das potenzielle Ende der Welle C eines ZigZag herauszufinden- und damit einen spannenden Einstiegspunkt, lohnt sich ebenfalls die Parallelprojektion der Strecke „Startpunkt Welle A bis Endpunkt Welle B“ durch den Startpunkt der Welle B. Auf dieser Trendlinie könnte später die C-Welle des Zig-Zags enden und der vorangegangene Impuls reaktiviert werden.

Flat – die trügerisch ruhige Seitwärtsbewegung

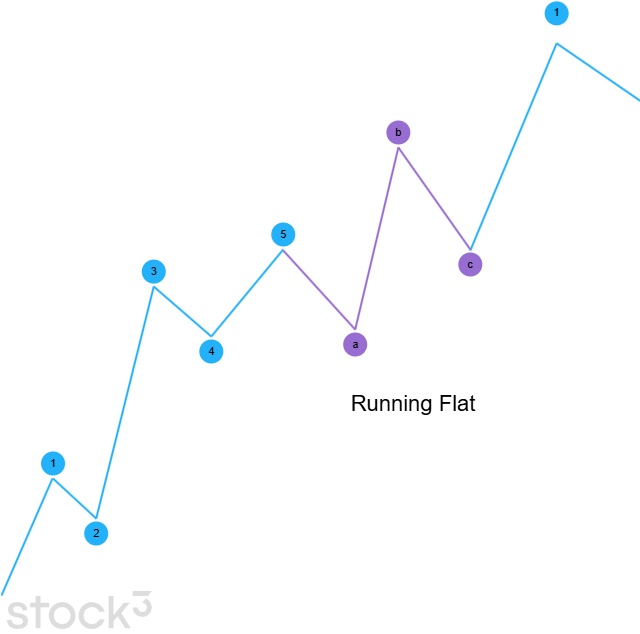

Flats sind flache Korrekturen, bei denen sich die drei Wellen (A-B-C) seitwärts entwickeln. Die Wellen gleichen sich in ihrer Länge, wobei Welle B oft über das Ende von Welle A hinausgeht ("running flat").

Flats verlaufen in der Regel seitwärts und in ihrer Struktur nach dem Muster Korrekturwelle -Korrekturwelle – Impulswelle (Struktur: 3-3-5).

Diese Seitwärtskonsolidierungen sind häufig nach starken Anstiegen anzutreffen – und je stärker der Trend, desto kleiner und kürzer ist auch das Flat.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Daraus folgt im Umkehrschluss, dass ein schneller Ausbruch aus einem Flat auch ein starkes, den Haupttrend bestätigendes Kaufsignal darstellt.

Sonderformen Elongated Flat und Running Flat

Beim Elongated Flat ist entscheidend, dass die Welle C nicht nur die längste Welle darstellt, sondern auch weit in den vorangegangenen Impuls zurückreicht. Ihr Ende kann über Fibonacci-Extensions auf Basis der Länge von Welle A ermittelt werden- häufig sind Längenverhältnisse von 138,2 bis 161,8% der Länge der Welle A.

Dieses Muster ist aber besonders „tricky“, da hier alternativ auch der Beginn eines neuen Impulses in Gegentrendrichtung entstehen kann.

Beim Running Flat führt die Welle B über die letzte Welle des Impulses bzw. den Startpunkt von Welle A hinaus und Welle C hat nicht die Kraft, Welle B komplett zu korrigieren. Damit beginnt der nächste Trend auf einem höheren Niveau. Die Formation ist besonders bullisch bzw. trendbestätigend.

Hier ist Welle C immer kürzer als Welle B und häufig gleich lang wie Welle A. Der Endpunkt des Running Flat liegt oft auf der Höhe des Endpunktes der vorherigen Impuls-Phase.

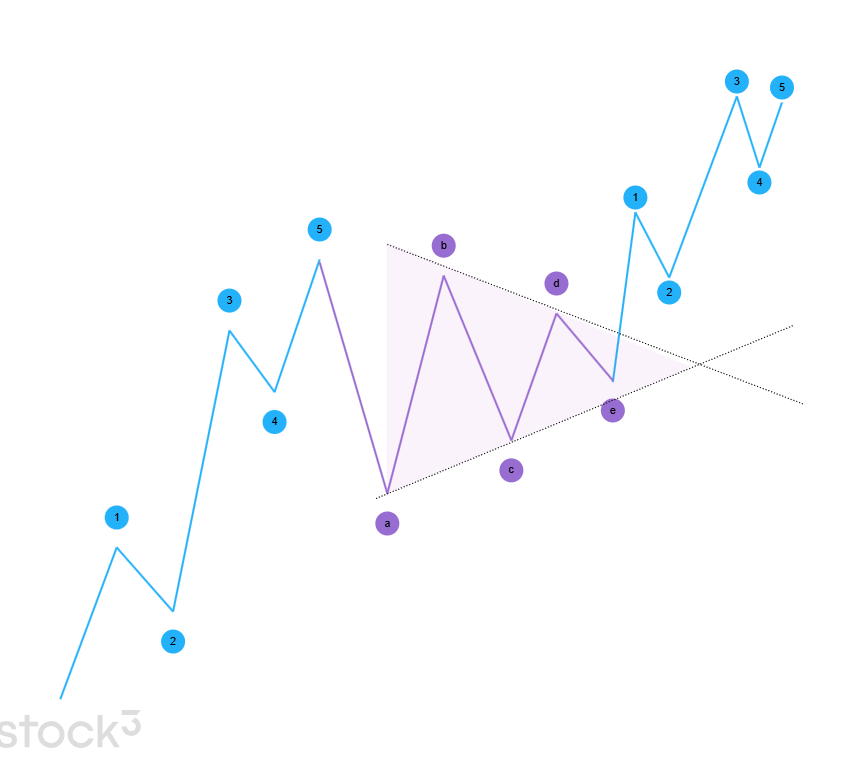

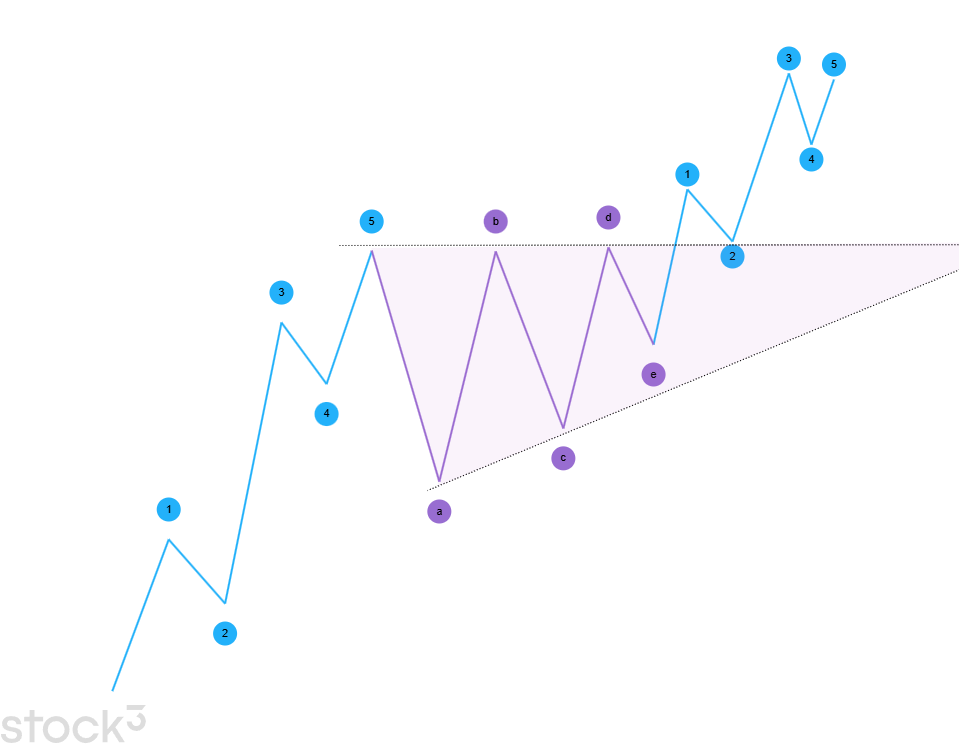

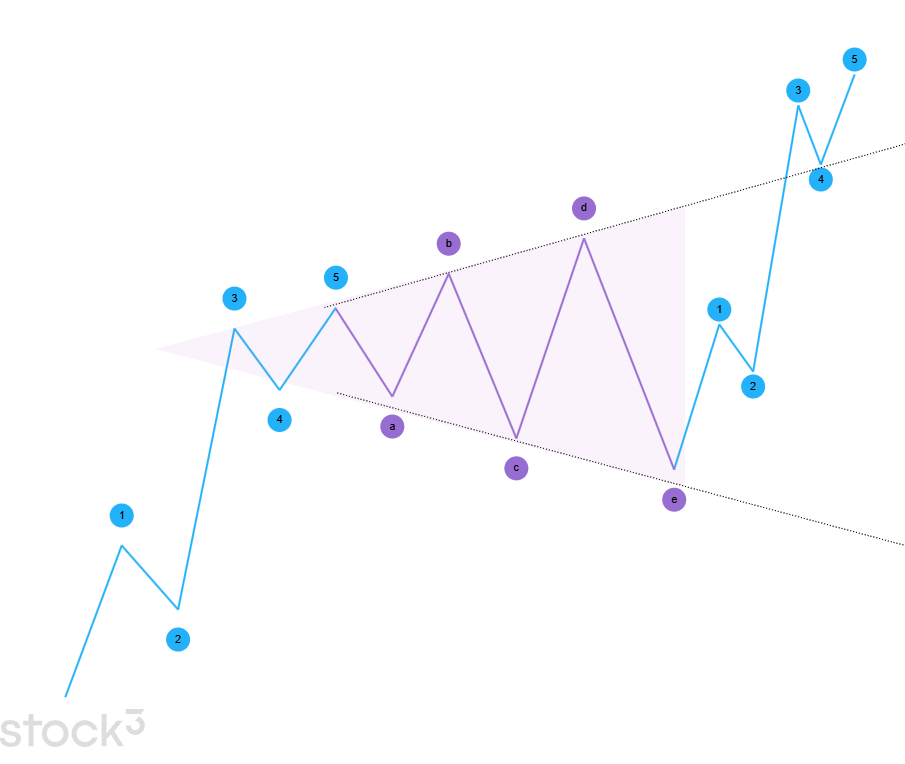

Triangle: Die Ruhe vor dem Sturm

Ein Triangle – auf Deutsch: Dreieck – ist eine häufige Konsolidierungsformation und besteht aus fünf Wellen: A, B, C, D und E. Diese verlaufen meist innerhalb konvergierender Trendlinien, d.h. die Amplituden der Bewegungen der Unterwellen gehen immer weiter zurück ab. Auch das Volumen nimmt dabei stetig ab.

Triangles symbolisieren typischerweise eine Phase der Marktunentschlossenheit. Häufig treten sie als Welle 4 eines Impulses auf oder als Welle B innerhalb einer größeren Korrektur.

Sobald das Dreieck abgeschlossen ist, folgt meist eine dynamische Bewegung (der sog. „Thrust“)– das macht sie auch für Trader besonders interessant. Im Umkehrschluss kannst Du das Ende eines Dreiecks daraus ableiten, dass nach einer Phase sich zusammenziehender Kursbewegungen ein dynamischer Ausbruch erfolgt. Dieser dürfte auch die Richtung des anschließenden Trends vorgeben.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Solltest Du nach einer langen Trendphase auf ein Dreieck stoßen, welches in Gegentrendrichtung aufgelöst wird, könntest Du gerade eine Trendwende live mitverfolgt haben. Denn Dreiecksausbrüche gegen den Trend sind ein Indiz für das Ende der vorangegangenen Impulsstruktur, bei der das Dreieck selbst den Schlusspunkt gesetzt hat (ähnlich der Entwicklung nach einem Ending Diagonal). Damit entsteht ein sehr starkes Verkaufssignal.

Man kann die Dreiecke ihrer Form nach in symmetrisch, steigend (ascending), fallend (descending) oder den Sonderfall des sich ausweitenden Dreiecks (Expanding Triangle) unterscheiden. In der klassischen Charttechnik ist diese Form auch als „Megafon“ bekannt.

Allen Formen ist gemeinsam, dass sie in der rein korrektiven Struktur „3-3-3-3-3“ entstehen und keine Impulse auftreten. In der Regel wird zudem jede Teilwelle des (sich verengenden) Dreiecks durch die folgende um mehr als 61,8 % retraced.

Ausbruchssignale entstehen, wenn die Verbindungslinien zwischen den Punkten B und D des Dreiecks durchbrochen werden.

Beim Sonderfall des Expanding wird jede Teilstrecke von einer noch größeren Welle abgelöst. Der Kursverlauf weitet sich trichterförmig aus, ehe nach der längsten, der E-Welle ein explosiver Move in Trendrichtung erfolgt. Dessen erster Impuls misst i.d.R. die Hälfte der Spannweite des Dreiecks also der Ausdehnung der E-Welle.

Double Three: Wenn eine Korrektur nicht reicht

Bei einem Double Three – auch W–X–Y-Kombination genannt – werden zwei klassische Korrekturmuster miteinander verbunden. Beispielsweise ein Flat und ein ZigZag oder eine der beiden Formen und als Welle Y oft ein Triangle.

Zwischen den klassischen Korrekturmustern liegt die sogenannte X-Welle, die als Brücke dient. Diese Struktur deutet meist auf eine ausgedehnte Seitwärtsphase hin und signalisiert: Der Markt braucht mehr Zeit zur Korrektur, bevor ein neuer Trend entstehen kann. Double Threes treten besonders häufig in Welle 2 oder Welle 4 auf und sind ein Zeichen für komplexere Marktphasen.

Gerade die X-Wellen können hier tückisch sein: Manche X-Wellen sind nur das kleine Gelenk zwischen zwei häufig fast schon achsensymmetrisch um dieses „X“ ablaufenden Korrekturphasen.

Andere X-Wellen haben dagegen den Charakter einer großen Trendbewegung, die für einen kurzen Zeitraum nahezu ungebremst in Trendrichtung verläuft und die Grenzen der Korrekturphase zu sprengen scheint… bevor die Kurse dann wieder in die Gegenrichtung abdrehen.

Um den Ausbruch aus einer solchen Combination zu antizipieren kannst du mit Trendlinien arbeiten, die den Endpunkt der zuerst auftretenden Welle B mit dem Endpunkt der Welle X oder den Endpunkt der X-Welle mit dem Endpunkt der B-Welle der anschließenden Korrekturformation verknüpfen.

Triple Three: Die Ausnahme mit Signalcharakter

Ein Triple Three (W–X–Y–X–Z) ist die noch seltenere Variante und besteht aus drei Korrekturmustern, verbunden durch zwei X-Wellen. Diese Struktur ist ein klares Warnsignal: Der Markt befindet sich in einer besonders zähen, richtungslosen Phase, und viele Marktteilnehmer sind unsicher. Wer solche Muster erkennt, weiß: Jetzt ist Geduld gefragt – und der nächste Impuls wird umso bedeutender.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Aus Trading-Sicht ist es daher sinnvoll, spätestens nach vier Korrekturphasen auf engem Raum, erst den Ausbruch aus der gesamten Range abzuwarten. Wenn man vermeiden möchte, ständig auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist das Abwarten des Anstiegs über das Hoch und des Einbruchs unter das Tief dieser gesamten volatilen Marktphase oftmals das bessere Signal.

Elliott-Wellen im aktiven Trading

Inhalt:

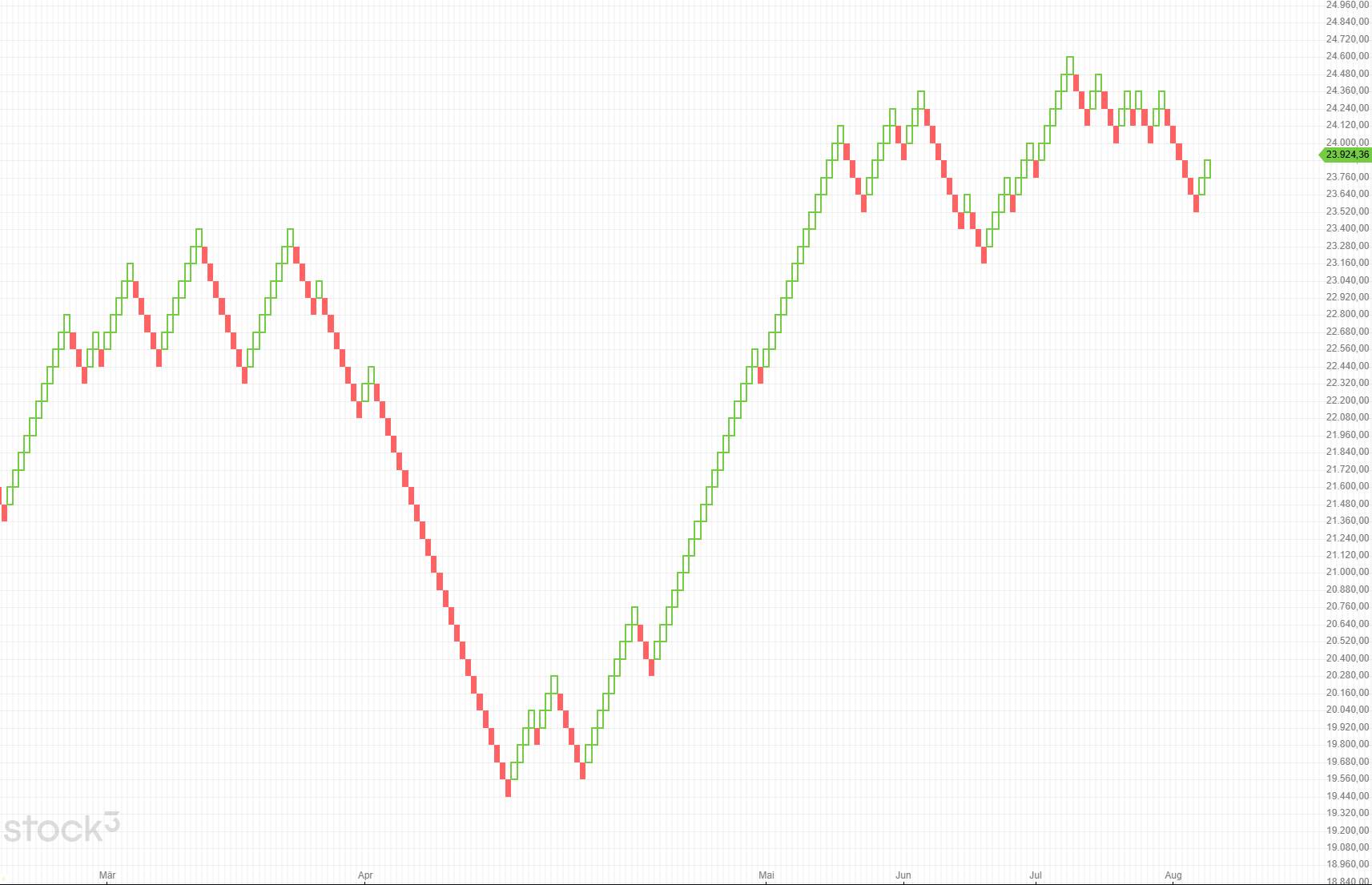

- Beispielchart: Dow Jones mit Live-Zählung

- So identifiziert man Einstiege mit Elliott-Wellen

- Stopp-Setzung & Zielbestimmung mit Fibonacci

Die Elliott-Wellen-Theorie ist nicht nur ein analytisches Konzept zur Erklärung von Kursbewegungen, sondern lässt sich auch konkret im täglichen Trading anwenden – sei es zur Bestimmung günstiger Einstiegspunkte, zur Platzierung von Stop-Loss-Marken oder zur Wahl strategischer Kursziele. Der Schlüssel liegt darin, das aktuelle Marktumfeld richtig einzuordnen, die Wellenphasen korrekt zu interpretieren und daraus belastbare Handelsentscheidungen abzuleiten.

Ein typischer Anwendungsfall ergibt sich etwa nach dem Ende einer Korrekturwelle (C), wenn ein neuer Impulszyklus (Welle 1) beginnen kann. Wer an diesem Punkt frühzeitig einsteigt und die Zählung der Folgewellen korrekt mitverfolgt, kann von einem Großteil der bevorstehenden Bewegung profitieren. Besonders interessant ist dabei Welle 3, die meist das stärkste Momentum aufweist – ideal für trendfolgende Positionen mit enger Absicherung.

Da es aber – gerade für Einsteiger – keine leichte Aufgabe ist, frühzeitig Impuls-Phasen zu erkennen, ist es sinnvoll beim Einstieg prozyklisch zu agieren und z.B. den Anstieg über den Endpunkt einer vermeintlichen Welle 1 abzuwarten.

Man kann auch das 61,8%-Retracement einer möglichen Welle 2 als vorgeschalteten Longtrigger nutzen oder untersuchen, ob sich Trendbeschleunigungen durch den Anstieg über parallelprojizierte Trendlinien erkennen lassen. Wie gesehen ist vor allem der Ausbruch über eine Kanaloberseite typisch für den Start einer Welle 3 oder den grundlegenden Ablauf einer Impulsstruktur.

Auch die Fibonacci-Verhältnisse spielen im praktischen Einsatz eine große Rolle. Sie helfen Tradern, Zielzonen für Wellenbewegungen zu definieren – etwa bei Extensionen der Welle 3 (im oberen Beispiel sogar knapp über 200 % der Welle 1) oder bei Korrekturbewegungen in Welle 2 oder 4, bei denen typische Retracement-Marken wie 38,2 %, 50 % oder 61,8 % Orientierung bieten. In Kombination mit Candlestick-Mustern, Volumenprofilen oder RSI-Werten ergibt sich daraus ein robustes Werkzeugset für die Entscheidungsfindung.

Gleichzeitig sollten Trader sich bewusst sein, dass die Wellenzählung nie eine absolute Sicherheit liefert. Sie ist ein dynamischer Prozess, der ständiger Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur bedarf. Besonders bei der Identifikation von Welle 1 oder der Unterscheidung zwischen Korrekturwellen und dem Beginn eines neuen Trends ist Erfahrung gefragt – und ein gewisser Grad an Bescheidenheit gegenüber der Komplexität der Märkte.

Nicht zuletzt ist Disziplin entscheidend: Wer mit Elliott-Wellen handelt, braucht ein klares Regelwerk und sollte nicht bei jeder kurzfristigen Schwankung die Zählung über den Haufen werfen. Die Kombination aus Regelkenntnis, situativem Einschätzungsvermögen und fundierter Risiko-Kontrolle macht die Theorie zu einem wertvollen Begleiter im aktiven Trading, insbesondere für Swingtrader, Positionshändler und analytisch orientierte Anleger.

💡 Elliott-Wellen-Hack: Aber auch der Umkehrschluss bzw. der indirekte Beweis können im Trading-Alltag nützlich sein. Kriterien für das Eintreffen oder Nicht-Eintreffen eines potenziellen Verlaufs schon im Vorfeld zu definieren, kann Dich vor der ein oder anderen bösen Überraschung bewahren – auch wenn Du keinen detaillierten Count anlegst.

Möchtest du Dich beispielsweise auf das Trend-Trading der Welle 3 konzentrieren, kannst Du Dir einen antizyklischen Einstieg ermitteln, bevor der Markt „losrennt“, indem Du eines oder mehrere Kriterien für das mögliche Ende der Welle 2 anlegst und dies handelst. Der einfachste Fall ist ein Anstieg über den potenziellen Endpunkt der vorangegangenen Welle 1, welcher den Start einer möglichen Welle 3 signalisiert. Selbst wenn Du hier nur eine C-Welle „erwischst“, kann ein lukratives Einstiegssignal vorliegen.

Ähnlich kannst Du auch vorgehen, wenn Du Trendwende- oder Trendfortsetzungskriterien an eine potenzielle Welle 5 anlegst. Beispielsweise ist das Unterschreiten einer 2-4-Linie oder des Startpunkts der potenziellen Welle 5 als Vorwarnung für einen temporären Trendwechsel zu sehen.

Im konkreten Beispiel des Dow Jones Index wurde eine ABC-Korrektur an der 76,4%-Extension Ziel der Welle A beendet und ein Anstieg gestartet, der über das Hoch der Welle B führte.

Hier könnte schon der Anstieg über das 61,8%-Retracement der Welle B, das bei rund 42.100 Punkten lag, ein erstes Kaufsignal liefern (Longtrigger 1).

Am Tief der potenziellen Welle C könnte man einen Stop platzieren und sich von den beiden bullischen Signalen in einen übergeordneten Anstieg führen lassen.

Der erste Ausbruch über das Hoch der Welle 1 wurde zwar wieder korrigiert, bei dieser Phase könnte es sich jedoch um ein bullisches Running Flat handeln. Welle 1 wurde in der Folge nicht mehr als 61,8 % korrigiert und der Stop damit auch zu keiner Zeit getriggert.

Daher konnte man den Anstieg über das zweite Hoch, sowie den Startpunkt der ABC-Korrekturphase als weitere Longsignale handeln und als den Beginn einer möglichen Welle 3 betrachten.

Anschließend brach der Kurs auch über die obere parallelprojizierte 0-2-Trendlinie aus, die man nach dem Anstieg über den Startpunkt der Korrekturphase konstruieren konnte.

Die 161,8%-Extension der Welle 1 wurde wenig später genauso erreicht und überschritten, wie die 200%-Extension. Die 261,8%-Extension wurde zwar nicht erreicht, kann aber schon jetzt als potenzielle Zielzone für den Fall der Rallyfortsetzung vorgemerkt werden.

Mit dem Rückfall in den Trendkanal ergab sich dann die erste bärische Konstellation, die man zu (Teil-)Verkäufen hätte nutzen können.

Aktuell versucht der Index über das Hoch der potenziellen Welle 3 auszubrechen. Unabhängig davon, ob mit dem Tief der möglichen Welle 4 ein komplett neuer Aufwärtstrend begann oder der die Impulsstruktur seither im Rahmen einer Welle 5 ihrem Ende entgegen geht, wäre das Hoch von Welle 3 die nächste prozyklisch entscheidende Marke.

Sollte der Index jetzt dagegen eine übergeordnete Korrekturphase beginnen, da der Impuls tatsächlich abgeschlossen wird, wäre das Tief der potenziellen Welle 4 des aktuellen Impulses bei 41.981 Punkten (grüne Markierung im Chart), sowie der Startpunkt der großen Welle 4 bei 36.611 Punkten eine wichtige Rücklauf- und spätere potenzielle Einstiegszone.

FAQ: Häufige Fragen zur Anwendung im Trading

Wie erkenne ich eine "echte" Welle 1?

Welle 1 ist oft schwer zu identifizieren, da sie sich in der Regel aus der Korrektur heraus entwickelt. Achte auf das Volumen (Zunahme) und charttechnische Umkehrsignale. Bestätigt wird Welle 1 häufig erst, wenn Welle 2 abgeschlossen ist und Welle 3 kraftvoll startet.

Am dynamischen Ausbruch über das Hoch der Welle 1 kannst Du zumindest den Start der Welle 3 erkennen. Nachdem diese häufig die stärkste Bewegung darstellt, lohnt es sich - ähnlich wie in der Markttechnik die Ausbildung der Welle 2 abzuwarten und den Ausbruch über das Hoch der Welle 1 als Signal für den prozyklischen Einstieg zu nehmen.

Kann ich die Elliott-Wellen-Theorie auch intraday anwenden?

Ja – die Theorie funktioniert auf allen Zeitebenen. Allerdings steigt der Interpretationsspielraum auf kleineren Timeframes. Hier sind zusätzliche Bestätigungsinstrumente wie Oszillatoren, der Supertrend-Indikator, PSAR oder Trendlinien besonders hilfreich.

Zum Üben und schnellen Überprüfen von Counts sind Intradaycharts von Devisen oder großen Indizes ideal.

Umgekehrt steigt in höheren Timeframes die Dauer bis zur Mustervervollständigung. Man hat nicht nur mehr Zeit für intensives Nachdenken, den ein oder anderen Aha-Moment oder falschen Schluss - es ist auch mehr Geduld gefragt.

Welche Fehler machen Anfänger häufig?

Ein häufiger Fehler ist das „Erzwingen“ von Wellenmustern, die nicht zur Marktstruktur passen. Auch die Annahme, dass jeder Impuls eindeutig zählbar sein muss, kann zu Fehldeutungen führen. Objektivität und Zurückhaltung sind zentrale Tugenden.

Zudem können auch lange Trendphasen primär aus korrektiven Strukturen bestehen. Warte idealerweise auf die Signale des Basiswertes, die Deine Thesen untermauern oder negieren. Gerade zu Beginn großer Trendphase lohnt sich die Geduld.

Wie kombiniere ich Elliott-Wellen mit anderen Methoden?

Besonders effektiv ist die Kombination mit Fibonacci-Levels, gleitenden Durchschnitten, Volumenprofile, Oszillatoren und Swing-Indikatoren wie dem PSAR - oder auch Pivot-Punkten. Die Elliott-Wellen liefern das übergeordnete Strukturverständnis, andere Tools helfen bei Feintuning und Timing.

Um einzelne Strukturen oder Wellen schneller zu erkennen, kannst Du mit Renko-Charts arbeiten. Sie tragen – wie oben gesehen - nur Preisbewegungen ab einer bestimmten Länge ab, eliminieren damit viel vom „Kursrauschen“ und machen Trends schnell sichtbar. Damit lassen sich die einzelnen Wendepunkte im Kursverlauf leichter identifizieren und man kann sich mehr auf die Struktur konzentrieren.

Auch der sog. ZigZag-Indikator hilft, schnell Verbindungen von Hoch- und Tiefpunkten zu erkennen.

Unterstützend kann auch die klassische Dow-Theorie genutzt werden, um intakte Trends und Trendwenden zu identifizieren.

Exkurs: Wellengrade und Zyklentypen

Inhalt:

- Vom Grand Supercycle bis Subminuette – alle Ebenen („Degree“) erklärt

- Typische Zeitdauern pro Zyklus

- Einordnen statt Raten: Warum die Zyklusebene zählt

Die fraktale Natur der Elliott-Wellen

Ein zentrales Prinzip der Elliott-Wellen-Theorie ist ihre fraktale Struktur. Das bedeutet: Jedes Muster, das sich im Markt zeigt, besteht aus kleineren Unterwellen – und ist zugleich Teil eines größeren Musters. Dieser Aufbau macht es möglich, die Theorie auf alle Zeitebenen anzuwenden – vom kurzfristigen Tick-Chart bis zur historischen Langfristanalyse.

Innerhalb jeder einzelnen Welle können sich wiederum fünf und mehr weitere Unterwellen verbergen, die dem gleichen Prinzip folgen. So entsteht ein hierarchisches System von Wellenebenen, aus dem sowohl langfristige, als auch kurzfristige Marktbewegungen aufgebaut sind.

Um zusammengehörige Wellengrade erkennen zu können, kannst Du die grundsätzliche Ähnlichkeit der aufeinanderfolgenden Strukturen nutzen: Preislich und vor allem auch zeitlich lassen sich die Degrees nach passenden Verhältnissen zwischen aufeinanderfolgenden, benachbarten Impulsen und Korrekturen unterscheiden. Damit Bewegungen zum gleichen Wellengrad (Degree) gehören können, sollten sie zeitlich nicht um mehr als die drei- bis vierfache Länge unterscheiden. Eine vierstündige Abwärtsbewegung ist ggf. Teil einer seit zwei Wochen laufenden Korrektur, aber sie findet nicht in der gleichen Wellenebene statt.

Die neun klassischen Zyklentypen im Überblick

Um diese Vielschichtigkeit verständlich zu machen, unterteilte Ralph Nelson Elliott die Marktbewegungen in neun standardisierte Wellenebenen. Diese reichen vom großen „Grand Supercycle“ bis zur kleinsten Einheit, der „Subminuette“. Hier ein Überblick:

- Grand Supercycle: mehrere Jahrhunderte

- Supercycle: mehrere Jahrzehnte

- Cycle: einige Jahre bis Jahrzehnte

- Primary: etwa ein Jahr

- Intermediate: einige Monate

- Minor: mehrere Wochen

- Minute: einige Tage

- Minuette: Stunden

- Subminuette: Minuten

Jede dieser Ebenen folgt dem gleichen Wellenmuster (5 Impulswellen + 3 Korrekturwellen) – lediglich der zeitliche Rahmen und die Marktbreite variieren.

Die richtige Ebene für Deine Handelsstrategie

Welche Wellenebene für die Analyse entscheidend ist, hängt vom Zeithorizont Deiner Handelsstrategie ab. Intraday-Trader konzentrieren sich auf Minute- oder Minuette-Wellen. Hierunter sind Minuten- und Stundenintervalle bis zum Tageschart zu verstehen. Während langfristige Investoren eher auf Primary- oder Cycle-Ebene blicken.

Besonders wertvoll ist eine Top-Down-Analyse: Dabei wird zunächst das große Bild betrachtet (z. B. Supercycle), bevor man sich schrittweise in kleinere Ebenen hineinzoomt. So lassen sich kurzfristige Muster besser im langfristigen Kontext bewerten.

Einordnen statt Raten: Warum die Zyklusebene zählt

Die Fähigkeit, eine aktuelle Wellenformation innerhalb eines übergeordneten Zyklus zu erkennen, ist essenziell für fundierte Marktprognosen. Wer etwa eine Welle 3 auf Minor-Ebene handelt, sollte wissen, ob diese in einer größeren Welle C oder in einem langfristigen Aufwärtstrend eingebettet ist. Nur so lassen sich Fehlinterpretationen vermeiden, etwa wenn eine kurzfristige Aufwärtsbewegung irrtümlich als Beginn eines neuen Trends gedeutet wird – obwohl sie tatsächlich nur eine Zwischenkorrektur ist.

An dieser Stelle beginnt die eigentliche Komplexität der Elliott Wellen Theorie, da sich hier zeigt, wie schwierig es ist, ein stringentes Regelwerk für die einzelnen Zeitebenen zu entwickeln. Allerdings kannst Du mit unterschiedlichen Auflösungen im Chart arbeiten: Bewegungen, die Du im 5-Minuten-Chart noch erkennen kannst und im Stundenchart nicht mehr sichtbar sind, gehören offensichtlich zu einem kleineren Degree. Für den Sprung zwischen einer Trendphase in einem Stundenchart und einem herausgezoomten Wochenchart gilt das gleiche.

Die einfachste Form der Aufarbeitung ist tatsächlich das Markieren der Extrema in großen Zeiteinheiten und die detailliertere Analyse des entsprechenden Verlaufs in den niedrigeren Zeitebenen.

Kritik & Grenzen der Elliott-Wellen-Theorie

Inhalt:

- Subjektivität und Interpretationsspielraum

- Hindsight Bias vs. Realtime-Prognose

- Kognitive Verzerrungen (Confirmation Bias etc.)

- Eine Theorie ist noch keine Wissenschaft

Die Elliott-Wellen-Theorie gehört zu den faszinierendsten, aber auch umstrittensten Analysewerkzeugen im Börsenkontext. Während ihre Thesen über die fraktale Struktur und die psychologische Fundierung viele Anhänger begeistert, gibt es ebenso gewichtige Kritikpunkte – sowohl aus akademischer als auch aus praktischer Sicht.

Grundsätzlich ist die Charttechnik bereits umstritten, weil man auf Seiten ihrer Kritiker meistens von einem rationalen, stringenten Zusammenhang zwischen aktueller und grundsätzlicher Unternehmensentwicklung und der entsprechenden Kursentwicklung ausgeht. Dies trifft zwar in vielen Fällen und gerade auf sehr großen Zeitebenen häufig zu, der Zusammenhang ist aber längst nicht so zwingend und schlüssig, wie oftmals postuliert wird. Zudem geht man seitens vieler Kritiker generell nicht von einer Prognostizierbarkeit kurzfristiger Trends aus.

Die Charttechnik im Allgemeinen und die Elliott-Wellen-Theorie im Speziellen abstrahieren dagegen von der Entwicklung der Branche, der Aktiengesellschaft oder dem jeweiligen Basiswert und konzentrieren den Blick auf das Verhalten der Anlegerschaft und Marktakteure, das sich im Chart widerspiegelt. Schon diese Methodik wird also bemängelt.

Zweitens ist die Elliott-Wellen-Theorie auch innerhalb der Charttechnik wegen ihres vermeintlichen Determinismus ebenfalls umstritten. Die Varianz und die vielfältigen Erweiterungen der Analyse-Methodik, die sich weiteren Optionen geöffnet haben (beispielsweise Neely, Prechter uvm.), sprechen gegen diese Einschätzung.

Vor allem der Grundsatz, dass sich Strukturen ähneln, aber nicht exakt gleichen und auch nicht en Detail in die Zukunft fortgeschrieben werden können, zeigt auf, dass die Theorie nicht von einer reinen Berechenbarkeit der Märkte ausgeht, sondern in erster Linie plausible Optionen für den weiteren Verlauf abstecken will.

Und wenn einmal ein Elliott-Wellen-Verfechter übertrieben selbstsicher auftritt, kann dies kaum der Theorie an sich angekreidet werden.

Trotzdem ist die fehlende Präzision in der Anwendung der Methodik bzw. die hohe Zahl der Freiheitsgrade, die mitschwingen ein berechtigter Kritikpunkt - den beispielsweise Glenn Neely durch ein detailliertes 50-seitiges Regelwerk und viele weitere Abhängigkeitskriterien (zb die „Rule of Similarity and Balance“) entgegenzutreten versuchte.

Auch fehlt ein stringentes Regelwerk, wann welche Bewegung zu welchem Degree gehört. Dieses Manko harrt immer noch einer Lösung.

Subjektivität der Wellenzählung

Einer der häufigsten Vorwürfe gegenüber der Elliott-Wellen-Theorie ist ihre hohe Interpretationsanfälligkeit.

Obwohl es klar definierte Regeln für Impuls- und Korrekturwellen gibt, lassen sich viele reale Marktverläufe auf mehrere plausible Arten zählen. Das kann dazu führen, dass zwei erfahrene Analysten denselben Chart unterschiedlich strukturieren – mit unter Umständen völlig verschiedenen Ableitungen für zukünftige Bewegungen.

Dieses Problem verstärkt sich insbesondere in volatilen Märkten mit vielen Überlagerungen, Fehlausbrüchen und komplexen Seitwärtsphasen. Gerade hier sind klare Strukturen schwer auszumachen – und das System droht zur Projektionsfläche eigener Erwartungen zu werden.

Ein „einfaches“ Beispiel:

Ein Tiefpunkt am Ende einer Abwärtsphase und ein weiter rechts liegender höherer Tiefpunkt können sowohl als „Wellen 1 und 2" eines neuen Anstiegs oder als" Wellen 3 und (failure) 5" der vorherigen Abwärtsphase gezählt werden. Die Folge ist in beiden Varianten ein Trendwechsel. Doch die jeweils unterschiedlichen Startpunkte bei der Zählung zu Beginn der anschließend tatsächlich gefolgten Aufwärtsbewegung können zu völlig unterschiedlichen Endpunkten und Verlaufszählungen führen.

Hindsight Bias: Funktioniert die Theorie nur rückblickend?

Ein weiterer Kritikpunkt ist der sogenannte Hindsight Bias – also der Vorwurf, dass Elliott-Wellen in der Rückschau hervorragend erklärend wirken, in Echtzeit jedoch oft versagen.

Tatsächlich ist es einfacher, vergangene Marktbewegungen in ein Wellenmuster einzupassen, als live die exakte Wellenstruktur zu erkennen und daraus präzise Entscheidungen abzuleiten.

Kritiker argumentieren deshalb, dass die Theorie vor allem ex-post funktioniert, aber ex-ante (also zur Vorhersage künftiger Bewegungen) zu vage bleibt, wenn keine klare Zählung möglich ist.

In der Praxis sind solche komplizierten Phasen der ideale Zeitpunkt, in Analyse und Trading aus den kurzfristigen Bewegungen in die Vogelperspektive mittelfristiger Charts zu wechseln.

Und selbst wenn der Markt gerade hochkomplexe Verläufe aufweist, ist hinreichend oft möglich, Bedingungen für den möglichen weiteren Verlauf abzustecken und somit Kriterien für die Fortsetzung oder das Ende des vorherrschenden Trends zu finden. Denn für die Analyse der vergangenen Strukturen (z.B. der letzten Monate) auf denen sich der aktuelle Verlauf aufbaut, hat man dann wieder genug Zeit.

Überkomplexität durch Sonderformen

Mit zunehmender Beschäftigung stoßen viele Anwender auf komplizierte Sonderfälle wie Double-Flat-Korrekturen, Diagonals, Double- oder Triple-Three-Combinations – allesamt mit zusätzlichen Regeln und Ausnahmen. Diese Vielzahl an Varianten kann dazu führen, dass Einsteiger den Überblick verlieren oder sich in Details verlieren, anstatt das große Bild im Auge zu behalten. Was als strukturierendes Analysemodell gedacht war, entwickelt sich so schnell zu einem überfrachteten Theoriekonstrukt, das in der Praxis an Schlagkraft verliert.

Das ist richtig- und doch nur die halbe Wahrheit:

Denn „leider“ ist der Untersuchungsgegenstand der Elliott-Wellen-Theorie, also die Börsenrealität selbst extrem vielschichtig und die Finanzmärkte ein komplexes System. Dies ist gerade der Grund dafür, dass komplexe, regelbasierte Theorien mit Mustererkennung gute Ergebnisse liefern, da sie helfen, die Komplexität der Märkte zu reduzieren. „Einfachere Märkte“ würden auch einfachere Theorien hervorbringen.

Gelingt es also nicht mehr, den Grad der Komplexität eines aktuellen Kursverlaufs zu erfassen, sollte man sich gerade als Einsteiger Basiswerten widmen, die aktuell über eine klare Struktur verfügen. So wie bei jedem anderen Analyse- oder Tradingstil auch, ist es legitim, sich die Aktien mit den klarsten Trends herauszupicken.

Mangel an wissenschaftlicher Validierung

Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist die Elliott-Wellen-Theorie nicht unumstritten. Es fehlt an robusten empirischen Belegen, die ihre Vorhersagekraft eindeutig bestätigen. Ältere Studien kommen zu dem Schluss, dass die Wellenanalyse nicht signifikant besser abschneidet als Zufallsmodelle, wenn es um konkrete Handelsentscheidungen geht.

Studien wie die von D`Angelo & Grimaldi zur Elliott-Wellen-Analyse am Forexmarkt (2017) oder die Elliott-Agents-Studie von Wawer & Chudziak 2025, zeigen dagegen, dass die Elliott-Wellen-Analyse bei strukturierter Anwendung und z.B. in Kombination mit KI-Methoden signifikantes Prognosepotenzial bietet.

Zudem ist die Theorie stark auf heuristische Mustererkennung angewiesen – also auf das visuelle Erkennen von Strukturen im Chart. Das macht sie aktuell noch schwer quantifizierbar und für algorithmische Systeme bislang nur eingeschränkt nutzbar. Damit ist umgekehrt die wissenschaftliche Auswertung aber umso schwieriger und die Fehleranfälligkeit der Untersuchung erhöht.

Mehr echte Forschung und im Anschluss eine Optimierung der Theorie wären für Verfechter, wie Kritiker gleichermaßen hilfreich.

Die Gefahr kognitiver Verzerrungen

Die Theorie rückt gezielt die Psychologie der Marktteilnehmer als Erklärmodell in den Fokus – ein klarer Pluspunkt. Dennoch sind, wie bereits häufiger erwähnt, die Regeln und Erkenntnisse und damit die gesamte Theorie auf Basis von Chartauswertungen entstanden. Befragungen von Marktteilnehmern zu ihren Emotionen beim Handeln, zu Fragen des psychischen Umgangs mit Kauf, Verkauf, Gewinn oder Verlust fanden nicht statt.

Die Ableitung dieser psychologischen Interpretationen ist letztlich ein indirekter Effekt der Arbeiten von Elliott. Der zentrale Untersuchungsgegenstand ist aber eigentlich das Handeln der Marktteilnehmer, das sich unabhängig von Gründen (!) im Chart manifestiert.

Gleichzeitig birgt die Theorie auch selbst psychologische Fallstricke: Wer einmal eine Zählung im Kopf hat oder eine fundamentale oder sonstige charttechnische Einschätzung durch Elliott Wave bestätigt sehen will, neigt dazu, mit aller Macht Counts bzw. Verläufe zu suchen, die diese subjektive Einschätzung bestätigen – selbst wenn neue Kursbewegungen dagegensprechen. Dieses Phänomen ist bekannt als Confirmation Bias und kann zu gefährlichen Fehldeutungen führen.

Gerade im diskretionären Handel, wo der Analyst gleichzeitig Entscheider ist, entsteht dadurch das Risiko, Wunschdenken mit objektiver Marktanalyse zu verwechseln.

Gleichzeitig ist das die wesentliche Erkenntnis, um Themen wie Risiko- und Moneymanagement, Stop-Setzung u.v.m. weiter strikt zu befolgen:

Man kann und darf sich an der Börse nie zu sicher darüber sein, ob man mit seiner Einschätzung richtig liegt. Sei es die Einschätzung, dass ein Count korrekt erstellt wurde und so fortgesetzt wird. Oder die Einschätzung, dass gerade ein charttechnischer Trendwechsel vorliegt. Oder die Einschätzung, dass Chartanalyse keine Resultate bringt und man daher eine unterbewertete Aktie im massiven Abwärtstrend blind kaufen kann.

Tipps zum Einstieg: Elliott-Wellen erfolgreich lernen

Wer sich mit der Elliott-Wellen-Theorie beschäftigen möchte, betritt ein spannendes, aber auch anspruchsvolles Terrain. Der Weg zur sicheren Anwendung führt über Theorieverständnis, praktische Übung – und ein realistisches Erwartungsmanagement. Die folgenden Tipps helfen Ihnen, einen strukturierten und erfolgreichen Einstieg zu finden.

Mit den Grundlagen beginnen – nicht mit den Ausnahmen

Die Elliott-Wellen-Analyse lebt von Regeln. Doch gerade als Einsteiger lässt Du Dich leicht von Sonderfällen wie komplexen Kombinationen verwirren. Die wichtigste Empfehlung lautet daher: Konzentriere Dich zuerst auf Impuls- und einfache Korrekturwellen (ZigZag, Flat, Triangle). Lerne ihre Struktur, Zählweise und typische Merkmale – und lass exotische Muster zunächst beiseite.

Ein solides Fundament besteht aus der 5-3-Struktur, den drei zentralen Impulswellenregeln und dem Verständnis für das Zusammenspiel von Fibonacci-Niveaus, Trendlinien und ein wenig Marktpsychologie. Wer diese Basics verinnerlicht, hat schon die halbe Miete.

Theorie ist gut – Chartanalyse ist besser

Das reine Lesen von Fachliteratur reicht nicht aus. Elliott-Wellen musst Du im Chart erleben und aktiv üben. Ideal ist die Analyse historischer Kursverläufe mit bekannten Wendepunkten. So kannst Du rückblickend trainieren, Wellen korrekt zu zählen, Regeln anzuwenden und typische Fehler zu erkennen. Nutze dabei Trading-Plattformen wie das Terminal von stock3, das bei seinem Charting spezielle Werkzeuge zur Wellenmarkierung bietet.

Auch eigene Skizzen und Screenshots mit eingezeichneter Zählung helfen Dir, das Erlernte zu festigen.

Um „live“ zu üben kannst Du mit Intradaycharts großer Indizes starten und diese in kleinen Kerzenintervallen (1- bis 10- Minuten-Chart) auswerten. Nutze hier zum Abgleich parallel auch die erwähnten Renko-Charts, um Strukturen noch schneller zu erfassen. Sie sind im Angebot von stock3 Terminal ebenfalls kostenlos enthalten.

Übung macht den Meister – und das möglichst regelmäßig

Wie bei jeder anspruchsvollen Methode gilt auch hier: Regelmäßigkeit bringt Sicherheit. Plane feste Lernzeiten pro Woche ein, um Charts zu analysieren, Muster zu erkennen und Dein Regelwissen zu vertiefen. Besonders hilfreich ist es, Deine Zählungen mit denen anderer Analysten zu vergleichen – zum Beispiel in Foren, Fachgruppen oder auf Plattformen wie stock3, wo erfahrene Trader ihre Einschätzungen teilen.

Um verschiedene Counts kennenzulernen, lohnt es sich auch, die Google-Bildersuche zu bemühen. Ein wahrer Schatz in Sachen schnell erlernte Kursstrukturen ist das Buch „Mastering Elliott Wave“ von Glenn Neely, das ab Kapitel 8 eine Vielzahl typischer Kursverläufe diskutiert.

Ein digitales oder handschriftliches Elliott-Journal, in dem Du Deine Analysen dokumentierst, hilft Dir, Fortschritte sichtbar zu machen und typische Denkfehler zu vermeiden.

Minimalismus statt Methodenchaos

Elliott-Wellen bieten eine große Bandbreite an Analysemöglichkeiten – aber mehr ist nicht immer besser. Viele scheitern daran, die Theorie zu überladen und mit zu vielen Tools, Indikatoren oder Varianten gleichzeitig zu arbeiten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt vielmehr in einem schlanken, praktikablen Analysemodell, das Du konsequent anwenden kannst. Fokussiere Dich auf wenige Werkzeuge, die Du wirklich verstehst – die einfache 5-3-Nummerierung, Fibonacci-Retracements, einfache Trendlinien oder einen gleitenden Durchschnitt zur Trendbestätigung.

Nutze Dein Wissen über die Korrekturvarianten, wenn Du eine Aktie in einer kurzfristigen Konsolidierung entdeckst, der Du einen weiteren Trendanstieg zutraust. Ziel ist es nicht, alles zu wissen, sondern das Wesentliche in der richtigen Situation sicher anzuwenden.

Psychologie verstehen – und sich selbst beobachten